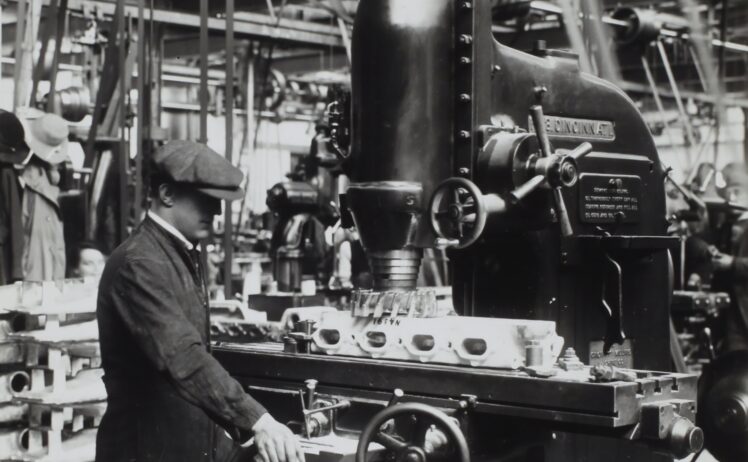

歴史

歴史

【記事まとめ】野口英世の一生

歴史

歴史  歴史

歴史  哲学

哲学  経済

経済  テクノロジー

テクノロジー  行動

行動  歴史

歴史  宗教

宗教  歴史

歴史  神話

神話  歴史

歴史  心理学

心理学  歴史

歴史  雑学

雑学  経済

経済  哲学

哲学  哲学

哲学  心理学

心理学  雑学

雑学  歴史

歴史  経済

経済  雑記

雑記  雑記

雑記  経済

経済  科学

科学  経済

経済  雑学

雑学  経済

経済  経済

経済  経済

経済  行動

行動  行動

行動  行動

行動  行動

行動  行動

行動  行動

行動  行動

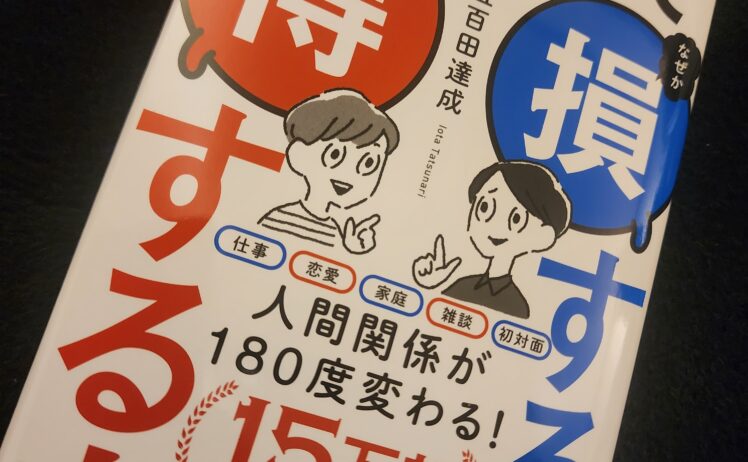

行動  雑記

雑記  行動

行動  行動

行動  行動

行動  雑学

雑学  テクノロジー

テクノロジー  雑記

雑記  生物

生物  テクノロジー

テクノロジー