歴史

歴史

ニュートン&関連する人物まとめ

歴史

歴史  科学

科学  心理学

心理学  テクノロジー

テクノロジー  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

歴史  心理学

心理学  経済

経済  歴史

歴史  宗教

宗教  哲学

哲学  経済

経済  心理学

心理学  歴史

歴史  歴史

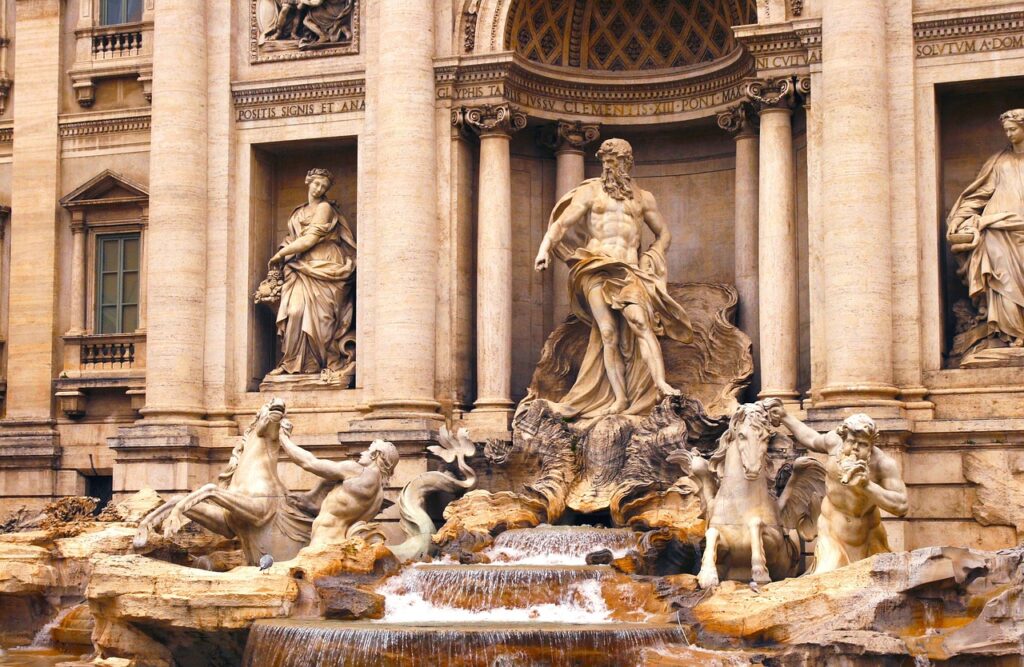

歴史  神話

神話  哲学

哲学  哲学

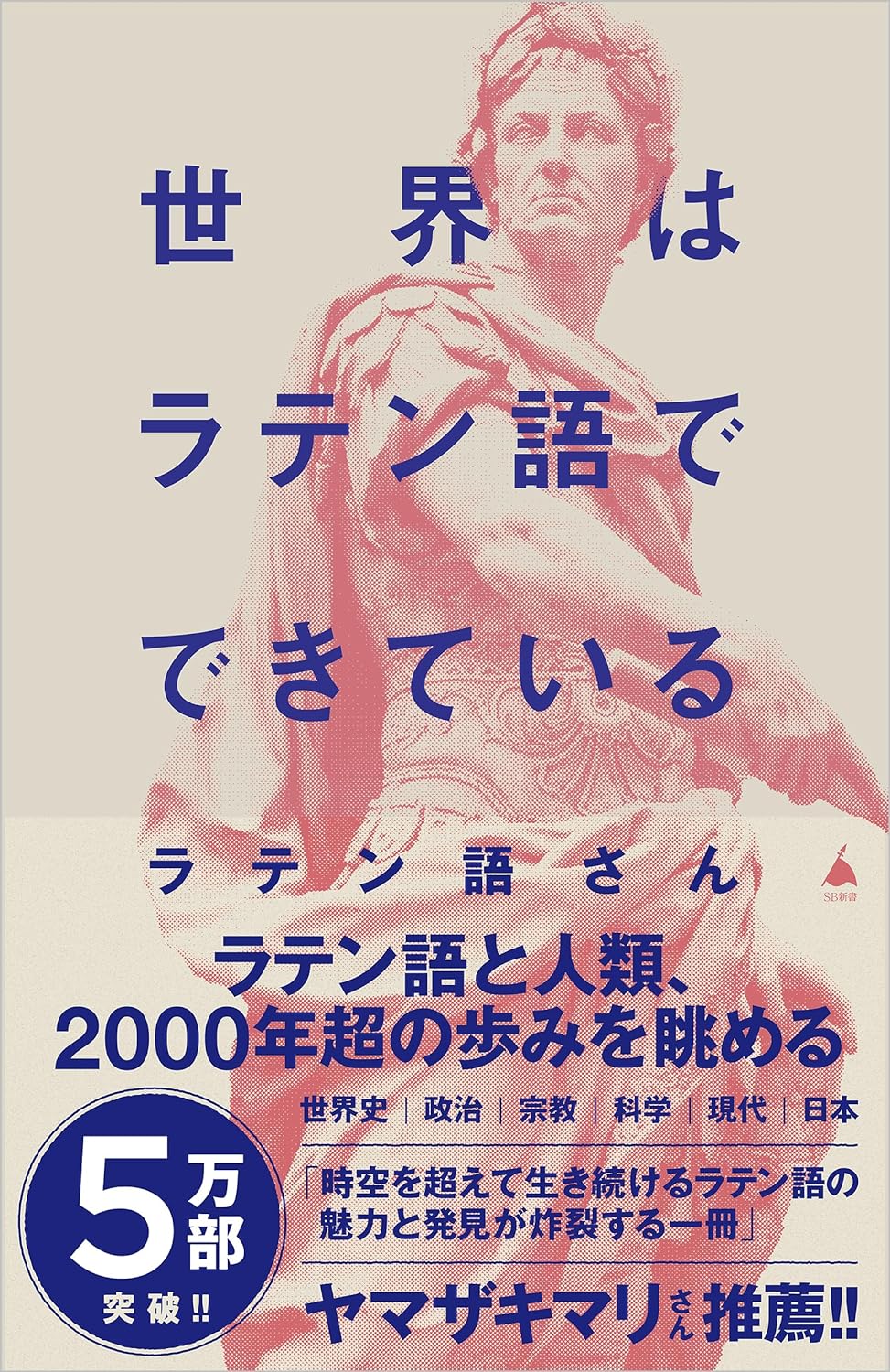

哲学  歴史

歴史  雑学

雑学  雑学

雑学  雑学

雑学  雑学

雑学  雑学

雑学  雑学

雑学  雑学

雑学  雑学

雑学  雑学

雑学  雑学

雑学  雑学

雑学  科学

科学  科学

科学  雑学

雑学  雑記

雑記  科学

科学  科学

科学  科学

科学  動画

動画  科学

科学  科学

科学  雑記

雑記  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学