腸の健康を保つには、食事やサプリメントだけでなく、運動も欠かせない要素であることが最新の研究で示されました。

腸は体の中でも「鍛えることができる器官」であり、適切なトレーニングによって腸内細菌叢の多様性が高まり、炎症や疾患のリスクを低下させる可能性があるとされています。

特に持久力を高めるタイプの有酸素運動が、腸内に良い影響を与えることが、いくつかの動物実験や人間を対象とした研究から明らかになってきました。

この分野の第一人者であるJohn Hawley博士(オーストラリアン・カソリック大学は、腸は筋肉や心肺機能と同様に「トレーニングによって変化する」器官であると述べています。

彼が発表した最新の研究レビューでは、運動がどのように腸内細菌叢に影響を与え、さらには病気の予防にまでつながる可能性があるかが解説されています。

以下に研究の内容をまとめます。

参考研究)

・Exercise, the Gut Microbiome and Gastrointestinal Diseases: Therapeutic Impact and Molecular(2025/02/17)

腸内細菌叢とは

私たちの消化器官、特に腸内には、細菌、ウイルス、真菌など数兆個に及ぶ微生物が共生しています。

これらを総称して「腸内細菌叢(マイクロバイオーム)」と呼ばれており、この腸内細菌の多様性は、消化や代謝だけでなく、免疫システムや精神的健康にも深く関与していることが、過去の多数の研究で明らかになっています。(過去記事“腸内細菌タグへ”)

腸内細菌叢のバランスが崩れると、炎症性腸疾患(IBD)や肥満、糖尿病、さらにはがんなど、さまざまな病気の発症リスクが高まることが報告されています。(Microbiota in health and diseasesより)

そのため、腸内環境を整えることは、全身の健康維持にとって重要な課題なのです。

これまで、腸内環境の改善には食生活やプロバイオティクス、プレバイオティクスの摂取が有効だと考えられてきましたが、近年では「運動」も腸に良い影響を与える重要な要素であることが注目されています。

運動は腸にどのように作用するのか?

運動と腸内環境の関係については、2000年代初頭から動物実験を通じて有益な変化が観察されてきました。(Voluntary Running Exercise Alters Microbiota Composition and Increases n-Butyrate Concentration in the Rat Cecumより)

例えば、定期的な運動を行ったマウスでは、腸内に存在する有益菌が増え、炎症性サイトカインが減少するなど、健康に良い変化が起きていたことが報告されています。

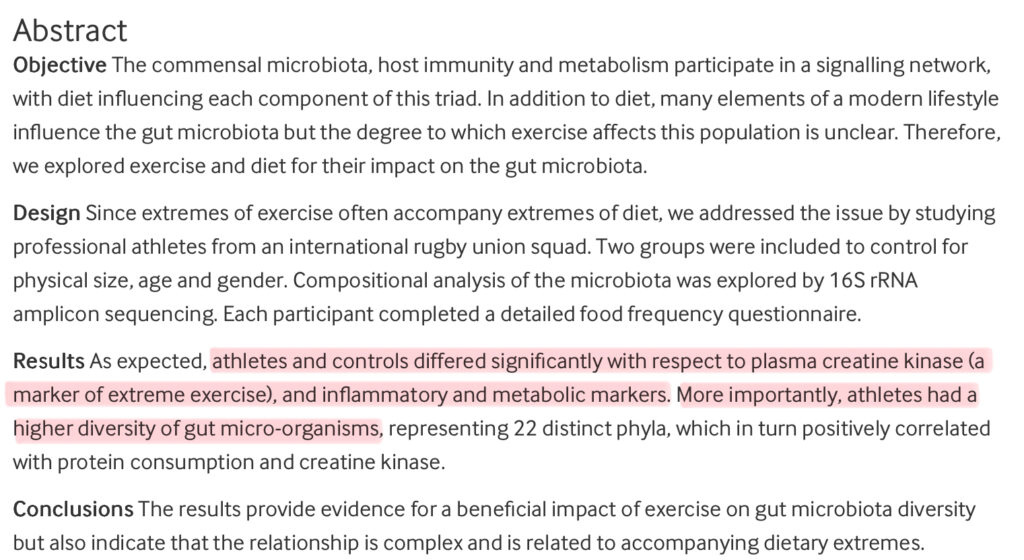

人間を対象とした研究でも、2014年に発表された研究では、プロのラグビー選手の腸内細菌叢が一般人よりも多様であることが明らかになりました。

腸内細菌の多様性は、腸の健康状態を測る重要な指標の一つとされており、これは運動の効果を示す強力な証拠となっています。

また、ラトガース大学で腸と運動の関係を研究しているSara Campbell博士は、「運動によって増加する短鎖脂肪酸(SCFAs)産生菌が腸の健康に極めて有益である」と説明しています。

SCFAsは腸粘膜の修復や免疫応答の調整、さらには大腸がんの予防にも関与していると考えられています。

運動が腸を変えるメカニズムとは?

Hawley博士によれば、運動時に筋肉から放出されるさまざまな物質が血液を通じて他の臓器に作用し、腸内にも影響を与えるのではないかと考えられています。

これを「クロストーク(臓器間の相互通信)」と呼び、筋肉が発した信号が腸に届くことで細菌叢の組成が変化するという仮説が有力視されています。

たとえば、ランニングをしても腎臓や肝臓が直接運動するわけではありませんが、それでもこれらの臓器の機能が向上することが知られています。

これと同様に、腸もまた間接的に恩恵を受けていると考えられているのです。

また、Campbell博士はこの関係が双方向的である点にも注目しています。

つまり、「運動が腸内細菌を変え、腸内細菌がまた運動能力に影響を与える」という相互関係が成立しているのです。

実際、腸内細菌を取り除いたマウスでは、運動能力が著しく低下したという実験結果も存在しています。

腸に良い運動とは?有酸素運動が鍵

腸に最も良い影響を与える運動の種類について、現時点で明確なガイドラインは存在しませんが、現時点で分かっていることもあります。

特に、有酸素運動が腸内細菌叢に最も強い影響を与えることが複数の研究で示されています。

ランニングやサイクリングなどの持久系トレーニングが、腸内で有益な変化を引き起こす可能性が高いと報告されています。

ⅰ)The relationship between the gut microbiome and resistance training

→レジスタントトレーニング(筋肉に負荷をかけるトレーニング)が、腸壁細胞の隙間を広げてしまうタンパク質(ゾノリン)のレベルを低下させる

→同様のトレーニングが腸管などの粘膜を保護するタンパク質(ムチン)の産生を増加させ、それによって腸内の炎症を軽減する可能性がある

→6週間の持久運動が食事を変えずに腸内メタゲノムおよび全身代謝に与える影響を検証

→運動後、Akkermansia(メタボリックシンドロームや糖尿病のリスクを下げると期待される菌)が増加しProteobacteria(炎症性腸疾患(IBD)や関節リウマチなどの炎症性疾患のリスクが上昇)が減少するなど腸内細菌叢に変化が見られました

→炎症関連タンパク質VAP‑1の活性が低下

→運動は腸内環境を変える一方で、全身代謝への反映は限定的

→元々運動習慣のなかった成人の腸内微生物叢と代謝物に及ぼす影響を分析

→運動単独で腸内微生物叢に軽微な変化が認められ、ホエイ摂取群では腸内ウイルス叢の多様性が有意に

→ただし、微生物多様性全体には大きな変動がなく、身体組成の改善も主に運動によるもの

ただし、筋力トレーニング(レジスタンス・トレーニング)に関しては、腸への直接的な効果を示す十分なデータはまだ得られていないとのことです。

上記の研究では激し目のトレーニングが主な研究対象でしたが、必ずしも激しい運動をしなければならないというわけではないようです。

上記の2番目の研究を引用すると、週3回・1回30〜60分間の有酸素運動(サイクリングなど)を6週間続けたところ、腸内細菌叢に有意な変化が生じたことが確認されています。

Woods博士は、「この程度の運動なら多くの人が実行できる」と述べています。

ただし、運動の効果を長期的に維持するには、継続的な実施が不可欠です。

Campbell博士は、「運動をやめれば、腸内環境も元の状態に戻ってしまう」と語っており、これは、ほとんどの健康習慣に共通する現象でもあります。

一日や二日だけなら誰でもできますが、習慣にしなければ、これら運動のメリットは極めて薄いものになります。

より強靭で多様な腸内細菌叢を育てるためには、ランニングやサイクリング、はたまたウォーキングといった運動は、最良のトレーニング法といえるでしょう。

まとめ

・腸は運動によって「鍛えられる」器官であり、有酸素運動が腸内細菌叢に良い影響を与える

・短期間でも継続的な有酸素運動を行えば、腸内環境にポジティブな変化が起きる可能性が高い

・効果を維持するためには、習慣化された運動の継続が不可欠

コメント