私たちの腸内には、数兆個にも及ぶ微生物が生息しており、それらは総称して「腸内細菌叢(マイクロバイオータ)」と呼ばれています。

これらの細菌群は単に消化吸収に関与しているだけでなく、免疫系、代謝機能、さらには精神的健康にまで影響を及ぼしていることが明らかになりつつあります。

近年、こうした腸内細菌叢ががんの発症リスクや治療反応において中心的な役割を果たしていることが、複数の研究から示されるようになってきました。

特に、サウス・オーストラリア大学のRachel Jane Gibson氏およびサウス・オーストラリア医療健康研究所所属のHannah Rose Wardill氏が主導する研究グループは、腸内細菌とがん治療との関係性に焦点を当て、重要な知見を発表しています。

今回のテーマとして、研究の内容を以下にまとめます。

参考記事)

・How our gut bacteria affect cancer risk and response to treatment(2025/05/06)

参考研究)

・Microbiota: a key orchestrator of cancer therapy(2017/05/17)

・Long-term use of antibiotics and risk of colorectal adenoma(2017/04/04)

腸内細菌叢とは何か?——個人固有の“腸内指紋”

腸内細菌叢は、その人の生活環境や食生活、出生時の状況(経腟分娩か帝王切開か)、乳児期の授乳方法(母乳か粉ミルクか)などによって構成が決定され、一人ひとり異なる“微生物の生態系”を形成しています。

この構成は幼少期に大きく形成され、大人になるにつれて安定していきます。

帝王切開で生まれた子どもや粉ミルクで育てられた乳児は、腸内における善玉菌(ビフィズス菌や乳酸菌など)が少なく、病原性細菌(悪玉菌)が多い傾向があり、のちのちアレルギーや喘息、自己免疫疾患( セリアック病など)の発症リスクが高まることも報告されています。(Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body habitats in newbornsより)

このようにして構成された腸内細菌叢は、生涯を通じて免疫系と相互作用を続けており、がんなどの重篤な疾患に対しても防衛機能を担っていることが注目されています。

腸内細菌と免疫、そしてがんの関係

免疫系と腸内細菌叢は、相互に調整し合うダイナミックな関係にあります。

腸内細菌は免疫系を刺激し、その働きを高める一方で、過剰な免疫反応を抑える仕組みも持ち合わせています。

研究では、抗炎症性サイトカイン(IL-10など)を持たないマウスにおいて、腸内に悪玉菌が優勢になり、大腸がんの発症リスクが著しく高まることが確認されました。(Microbiota-induced activation of epithelial IL-6 signaling links inflammasome-driven inflammation with transmissible cancerより)

さらに、こうしたマウスの糞便を通常のマウスに移植すると、移植先のマウスも同様にがんのリスクが増加するという結果も得られており、これは、糞便中に含まれる腸内細菌が、受け取る側の腸内環境を変化させ、免疫機構や炎症反応を再構築することを意味します。

つまり、腸内細菌叢の質がそのままがん発症のリスク因子となる可能性があるのです。

さらに、長期的な抗生物質の使用が腸内細菌叢を乱し、大腸がんのリスクを上昇させるという人間を対象とした研究結果も報告されており、マウス実験と一致する知見が得られています。(Long-term use of antibiotics and risk of colorectal adenomaより)

化学療法に対する腸内細菌の影響

腸内細菌叢は、がんの発症だけでなく、治療の有効性にも密接に関わっていることがわかってきました。(Microbiota: a key orchestrator of cancer therapyより)

特に化学療法(抗がん剤治療)において、腸内細菌は「抗がん剤の活性化」、「免疫系を介した腫瘍細胞の排除」という点において重要な役割を果たします。

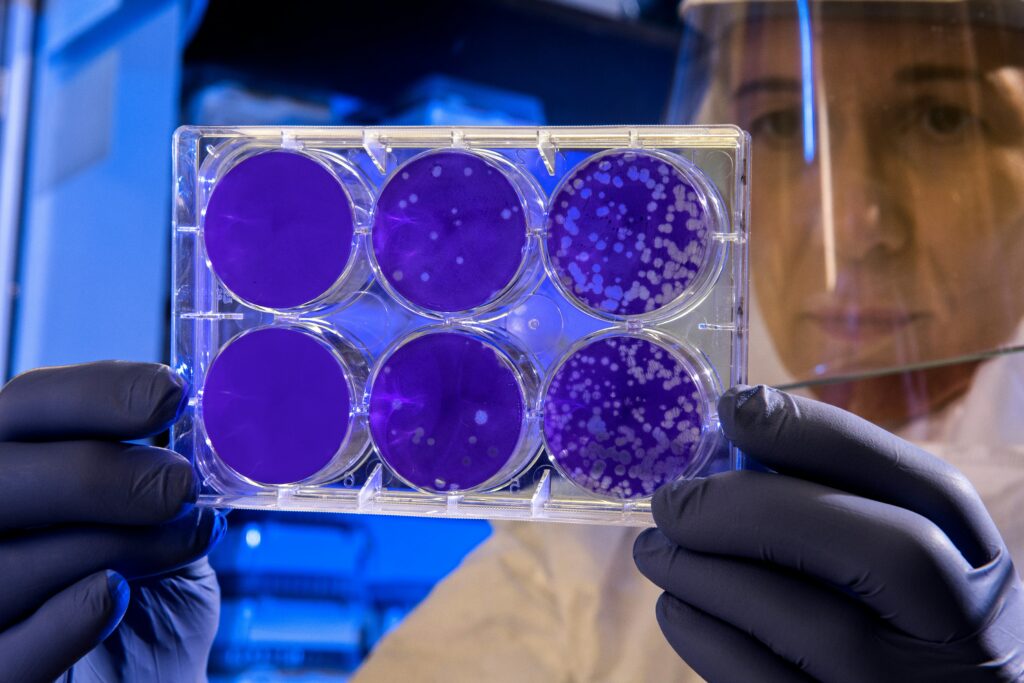

無菌マウス(完全に細菌の存在しないマウス)を用いた研究では、腸内細菌が存在しない場合、抗がん剤の効果が減弱し、腫瘍の成長が促進されるという結果が得られました。

これは、化学療法によって引き起こされる炎症反応が不十分となり、腫瘍細胞の破壊が進まないためと考えられています。

さらに、抗がん剤の多くは肝臓や腸内細菌によって活性型に変換される必要があります。

無菌マウスでは、肝臓の解毒酵素が過剰に働き、薬剤がすぐに排出されてしまい、有効時間が短くなるため治療効果が得られにくくなるのです。

一方で、悪玉菌が多い腸内環境では、抗がん剤が過剰に活性化されることがあり、副作用が強く現れるという課題もあります。

抗がん剤は基本的に正常細胞とがん細胞を区別できないため、過剰な活性化は健康な組織にもダメージを与えてしまいます。

このように、腸内細菌のバランスが抗がん剤の効果と副作用のバランスを左右する可能性が示唆されているのです。

下痢などの副作用にも影響

化学療法における代表的な副作用のひとつが、下痢や体重減少、栄養失調です。

これらの副作用もまた、腸内細菌叢の状態によって左右されることがわかってきました。

Wardill氏らの研究では、化学療法開始前の腸内にプロテオバクテリア(腸内環境に悪影響を与える腸内細菌の一種)が多く存在するマウスにおいて、治療中の下痢が悪化し、体重減少も顕著に進行することが観察されました。

これにより、腸内細菌の構成が治療の副作用を予測するバイオマーカーとなり得る可能性が示されました。

人間の臨床試験でも、治療前の腸内細菌の状態が下痢などの副作用の発症率と関係しているという報告がなされており、ラジオセラピー(放射線治療)でも同様の傾向が見られます。

治療における応用の可能性

このような知見は、がん治療における新たなアプローチの可能性を示しています。

たとえば、腸内細菌叢の構成を事前に把握し、必要に応じて改善することで、治療効果を最大化し、副作用を軽減する戦略が期待されています。

具体的な方法としては、糞便移植(FMT)、プロバイオティクスの投与、食事療法による腸内細菌の調整などが挙げられます。

現在、化学療法に影響を与える特定の腸内細菌の特定が進められており、これに基づいた介入が将来的に臨床応用される見通しです。

腸内にひそむ微細な生命体、腸内細菌。彼らが私たちの免疫や代謝を操り、がんの発症や治療結果を左右しているという事実は、現代医学において極めて革新的な発見です。

腸内環境を整えることが、がん予防と治療の新たな柱になる可能性が、今後ますます注目されていくことでしょう。

まとめ

・腸内細菌はがんの発症・治療反応・副作用に深く関与していることが科学的に示されつつある

・治療前の腸内細菌の構成を評価することで、効果と副作用の予測が可能になる

・腸内環境を整えることが、がん治療における新たな戦略として期待されている

コメント