日常生活において甘味を加えるために使用される「砂糖」と「糖アルコール」は、一見似たような役割を担っているように見えますが、それぞれが持つ性質や体への影響には明確な違いがあります。

甘味料として食品や飲料に加えられるこの二つの成分は、現代の食生活においてありふれた存在となっており、特に健康志向が高まる昨今では、どちらがより身体に悪くない選択なのかという疑問が多くの人々の関心を集めています。

今回は、そんな糖と糖アルコールについて、それぞれの特徴と身体への影響について「Sugar vs. Sugar Alcohol: Which Is Better for You?」を参考にまとめていきます。

砂糖の正体とその働き

砂糖は炭水化物の一種で、主にサトウキビやテンサイ(砂糖大根)から抽出され、精製されたものが一般的に使用されています。

料理や飲料に甘味を加える目的だけでなく、保存料や発酵の促進剤としても利用されており、さらには医薬品やサプリメントの中にも含まれています。

砂糖を分子構造によって大きく分けると、単糖類と二糖類の二つに分類されます。

単糖類で、これはグルコース(ブドウ糖)、フルクトース(果糖)、そしてガラクトースなどが含まれています。

これらは果物や乳製品などの自然食品に存在するもので、身体に取り込まれるとすぐにエネルギー源として利用されます。

二糖類は、二つの単糖類が結合した構造を持っており、スクロース(グルコース+フルクトース)やラクトース(グルコース+ガラクトース)などが代表的です。

いわゆる「上白糖」や「グラニュー糖」など、私たちが日常的に使用する砂糖の多くはこの二糖類に該当します。

自然食品にも砂糖成分は含まれており、例えば蜂蜜はその約75%が単糖類、15%が二糖類で構成されています。

このように、砂糖は天然の食品にも含まれる一方で、精製された形で食品に添加されることも多く、その摂取量が問題視される要因にもなっています。

糖アルコールとは何か?

糖アルコールは果物や野菜などの植物に微量に含まれている成分で、自然由来の甘味料として位置づけられます。

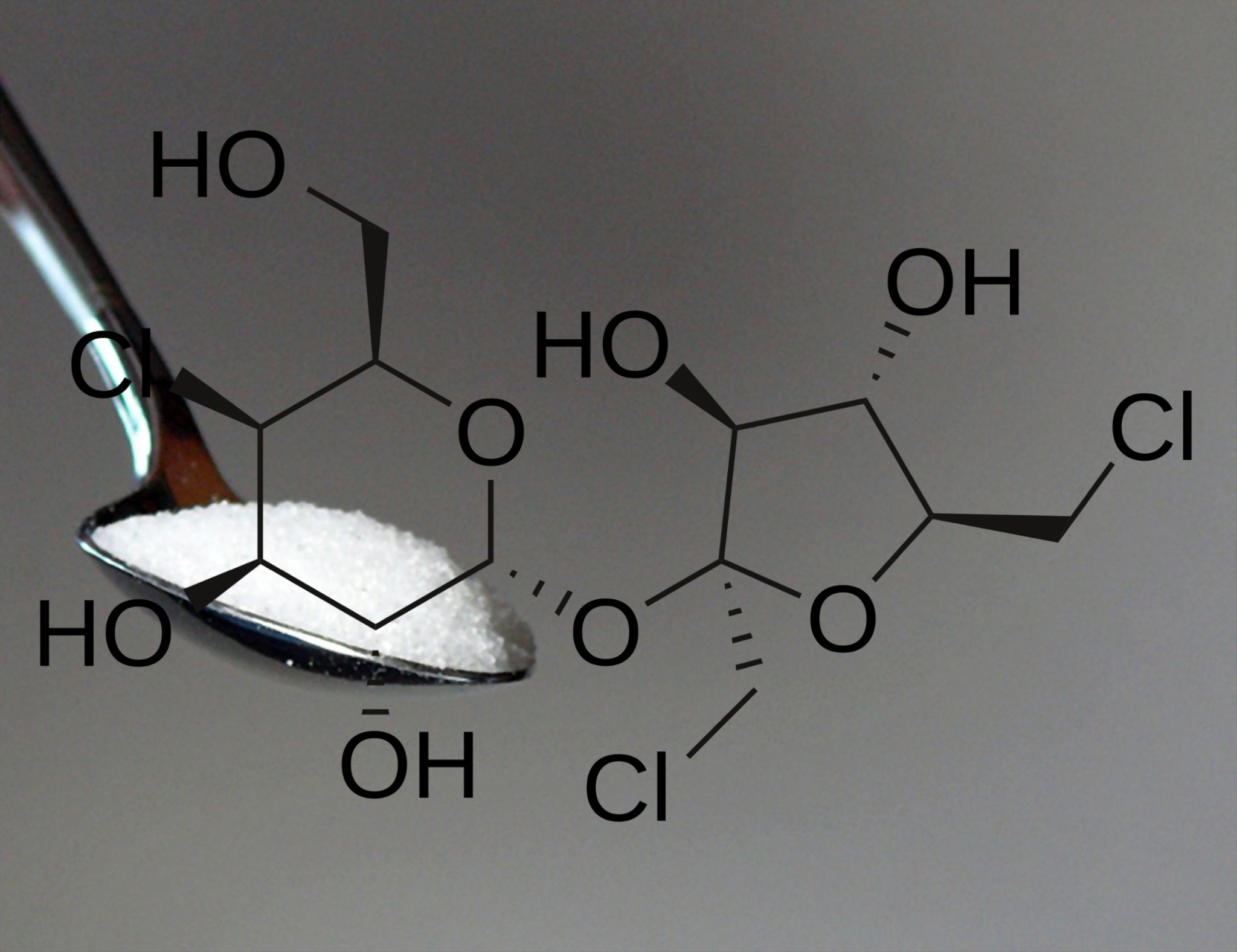

現在市販されている糖アルコールの多くは、こうした天然の成分を抽出・加工して作られており、水素添加という化学的プロセスを経て甘味料としての形を整えています。

「アルコール」という名称が付いているものの、いわゆる酒類に含まれるエタノールとは無関係であり、化学構造上の理由からそう呼ばれているに過ぎません。

糖アルコールには複数の種類が存在し、その代表的なものには以下のものが挙げられます。

・キシリトール(Xylitol)

・エリスリトール(Erythritol)

・マルチトール(Maltitol)

・ソルビトール(Sorbitol)

・イソマルト(Isomalt)

・ラクチトール(Lactitol)

・マンニトール(Mannitol)

糖アルコールは血糖値に与える影響が少ないと考えられているため、糖尿病患者向けの食品やダイエット製品によく利用されており、ガムやキャンディ、チョコレート、さらにはマウスウォッシュや歯磨き粉などの歯科製品、チュアブルタイプのサプリメントにも多く含まれています。(Sugar alcohols—their role in the modern world of sweeteners: a reviewより)

特にキシリトールやソルビトールは、虫歯の原因菌を抑制する働きがあるとされており、歯科医療の現場でも高く評価されています。

砂糖と糖アルコールの大きな違い

砂糖と糖アルコールはどちらも甘味を提供する成分であり、食品に風味を与える目的で広く使用されています。

しかし、その消化や吸収、体内での代謝の仕組みには大きな違いがあります。

砂糖は消化管で素早く吸収され、血糖値を急上昇させる作用があります。

一方で糖アルコールは、腸で完全には吸収されず、一部は大腸に到達した後に腸内細菌によって発酵されます。

この過程でガスが発生し、腹部膨満感や下痢などの消化器症状を引き起こすことがあるため、過剰摂取には注意が必要です。

また、カロリーの面でも違いが見られます。砂糖は1グラムあたり4キロカロリーですが、糖アルコールは種類によって異なるものの、それよりも低カロリーであることがほとんどです。

エリスリトールに至っては、ほぼカロリーゼロとされており、体内で代謝されることなく排出される特性を持っています。(一方、インスリンの分泌を混乱させる危険性も指摘されている点には注意が必要)

さらに、味の面でも差があり、糖アルコールの中には砂糖と同程度の甘さを持つキシリトールのようなものもありますが、その他の多くは砂糖より甘味が弱く、清涼感のある後味を持つ場合もあります。

この「口の中に残る冷たさ」は、特にガムやキャンディなどの清涼感を求める商品に好んで使われる傾向があります。

健康への影響と課題

砂糖と糖アルコールのいずれにも共通して言えるのは、「摂りすぎは身体に良くない」という点です。

米国疾病予防管理センター(CDC)は、1日の総カロリーのうち砂糖の摂取量は10%未満に抑えるべきだと推奨しています。

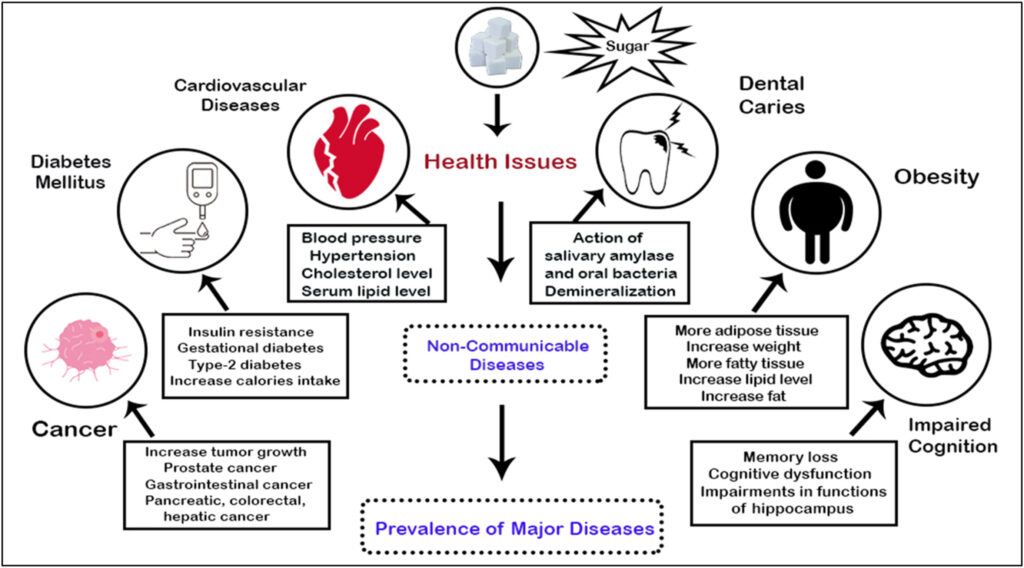

これは、砂糖の過剰摂取が体重増加、肥満、糖尿病、心臓病といった慢性的な疾患のリスクを高めるためです。(Get the Facts: Added Sugarsより)

一方、糖アルコールも決して万能な甘味料ではありません。

高用量を摂取することで、前述のように腸内でガスが発生し、腹痛や下痢、膨満感などを引き起こす可能性があるため、特に胃腸が敏感な人にとっては注意が必要です。(A Systematic Review of the Effects of Polyols on Gastrointestinal Health and Irritable Bowel Syndromeより)

また、最近の研究では、一部の糖アルコールが心血管疾患のリスクを高める可能性を示唆する報告もあり、その長期的な安全性についてはまだ解明されていない部分が残っています。(Artificial Sweeteners and Risk of Type 2 Diabetes in the Prospective NutriNet-Santé Cohortより)

糖尿病患者にとって糖アルコールは血糖値を急激に上げにくいため、一見すると理想的な代替品のように思えます。

しかし、糖アルコールを使用した食品であっても炭水化物全体の含有量が高ければ、結局は血糖コントロールに悪影響を与えます。(Nutrition Therapy for Adults With Diabetes or Prediabetes: A Consensus Reportより)

さらに、糖アルコールは砂糖ほどの甘さがないため、満足感を得るために多く摂取してしまい、結果として副作用が出やすくなるという本末転倒な事態も起こり得ます。

結論:摂取しないこと理想だが、どちらも「ほどほど」が鍵

砂糖と糖アルコールは、それぞれ異なる特徴とリスクを持っており、一方が完全に優れているというわけではありません。

甘味に溢れている現代において、意識的に糖を摂取する必要はありませんが、もし選択する場合において重要なのは、どちらであっても「適量を守ること」に尽きます。

健康的な食生活を送るためには、自分の体質や生活習慣、健康状態を考慮したうえで、バランスの取れた甘味料の使い方を意識することが求められます。

まとめ

・砂糖はすばやく吸収されるが、過剰摂取は慢性疾患のリスクを高める

・糖アルコールは低カロリーで血糖値への影響が少ないが、消化器系に異常を引き起こす可能性がある

・どちらを選ぶにしても「適度な摂取」が健康維持には不可欠である

コメント