高タンパク質食は、筋肉の維持や健康促進に重要とされる一方で、腸内環境への影響については十分に解明されていません。

特にプロテインパウダーは、アスリートをはじめ、筋力トレーニングなどを行う人にとても好まれる商品でもあります。

しかし、そういった形でのタンパク質の摂取は、咀嚼からはじまる本来の消化プロセスが行われないため、消化酵素の働きが不十分であることや、それに起因して消化不良のまま腸に送られることが問題視されています。

英レディング大学らによる最新の研究では、高タンパク質食が腸内細菌のバランスを崩し、腸のバリア機能を低下させる可能性があることが示されました。

本研究は、異なる種類のタンパク質が腸内細菌の組成や代謝物に与える影響を試験管内(in vitro)で検証し、性別による違いを明らかにしたものです。

高タンパク質食が与える腸内細菌の変化や、人体への長期的な影響に対する新たな見解でもあり、従来のタンパク質摂取への疑問を浮き彫りにする研究結果でもあります。

今回のテーマとして以下にまとめていきます。

参考研究)

・Do high-protein diets have the potential to reduce gut barrier function in a sex-dependent manner?(2024/04/25)

研究の背景と目的

高タンパク質食は、加齢による筋肉の減少(サルコペニア)を防ぐために推奨されている食事スタイルです。

しかし、近年の研究では、過剰なタンパク質が腸内細菌のバランスを崩し、腸のバリア機能を低下させる可能性が指摘されています。

腸のバリア機能が低下することで、腸内細菌が産生する有害物質が血流に流れ込み、慢性炎症や生活習慣病のリスクが高まると考えられています。

また、男性と女性の腸内細菌の構成に違いがあることが報告されており、女性は一般的に腸内細菌の多様性が高く、バリア機能が強いとされる一方で、男性は特定の腸内細菌が多く、代謝物の生成パターンが異なることが示唆されています。

このため、高タンパク質食の影響が性別によって異なる可能性があると考えられています。

本研究では、異なる種類のタンパク質を腸内細菌に供給し、その影響を調査することで、高タンパク質食が腸の健康に与えるリスクを性別ごとに評価したものです。

研究の方法

1. 腸内細菌発酵実験

本研究は、イギリスのレディング大学とサリー大学の研究者によって実施されました。

健康な男女10名(男性5名、女性5名)から提供された便を使用し、腸内細菌の発酵を人工的に再現する実験を行いました。

実験では、以下の7種類のタンパク質を使用し、それぞれの影響を比較しました。

• ホエイタンパク質(乳由来) = Whey

• 魚由来タンパク質 = Fish

• 牛乳タンパク質 = Milk

• 大豆タンパク質 =

• 卵タンパク質

• エンドウ豆タンパク質

• マイコプロテイン(キノコ由来のタンパク質)

各タンパク質を腸内細菌に供給し、24時間および48時間後の腸内細菌の変化と代謝物の産生量を分析しました。

2. 腸内細菌と代謝物の測定方法

• 腸内細菌の組成は、フローサイトメトリー(FISH法)を用いて定量。

• 代謝物(短鎖脂肪酸やフェノール類などの有害物質)は、ガスクロマトグラフィー質量分析法(GC-MS)やELISA法を用いて測定。

研究結果

研究の結果、それぞれのタンパク質が腸内の細菌に対して以下のような変化をもたらすことが示唆されました。

1. タンパク質の発酵が腸内細菌の組成に与える影響

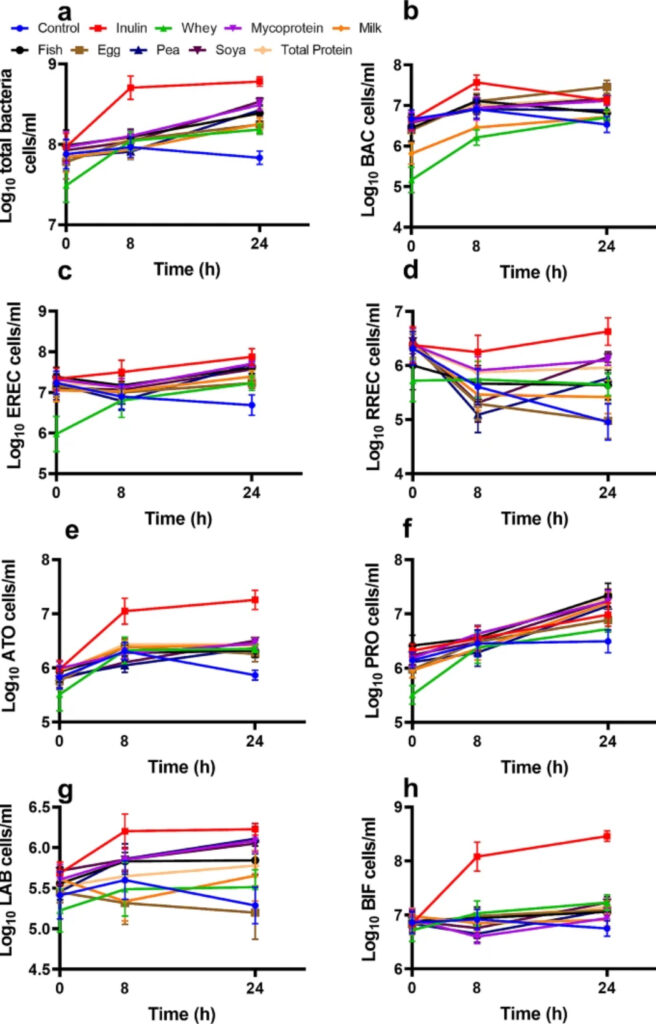

Do high-protein diets have the potential to reduce gut barrier function in a sex-dependent manner?より 【定量化された細菌群】

・a = 全原核生物(EUB)

・b = バクテロイド科とプレボテラ科(BAC)

・c = クロストリジウムココイデス-ユーバクテリウム直腸群(EREC)

・d = ローズブリアクラスター(RREC)

・e= アトポビウムクラスター(ATO)

・f = クロストリジウムクラスターIX(PRO)

・g = ラクトバチルス属(LAB)

・h = ビフィズス菌属(BIF)

タンパク質の供給量が増加すると、バクテロイデス属(Bacteroides spp.)とクロストリジウム・コッコイデス群(Clostridium coccoides)が増加することがわかりました。(p < 0.01)。

また、健康に良いとされるビフィズス菌(Bifidobacterium)や乳酸菌(Lactobacillus)は減少傾向を示しました。

この結果は、高タンパク質食が腸内細菌のバランスを崩し、潜在的に腸の健康を損なう可能性を示唆しています。

2. 有害な代謝物の増加

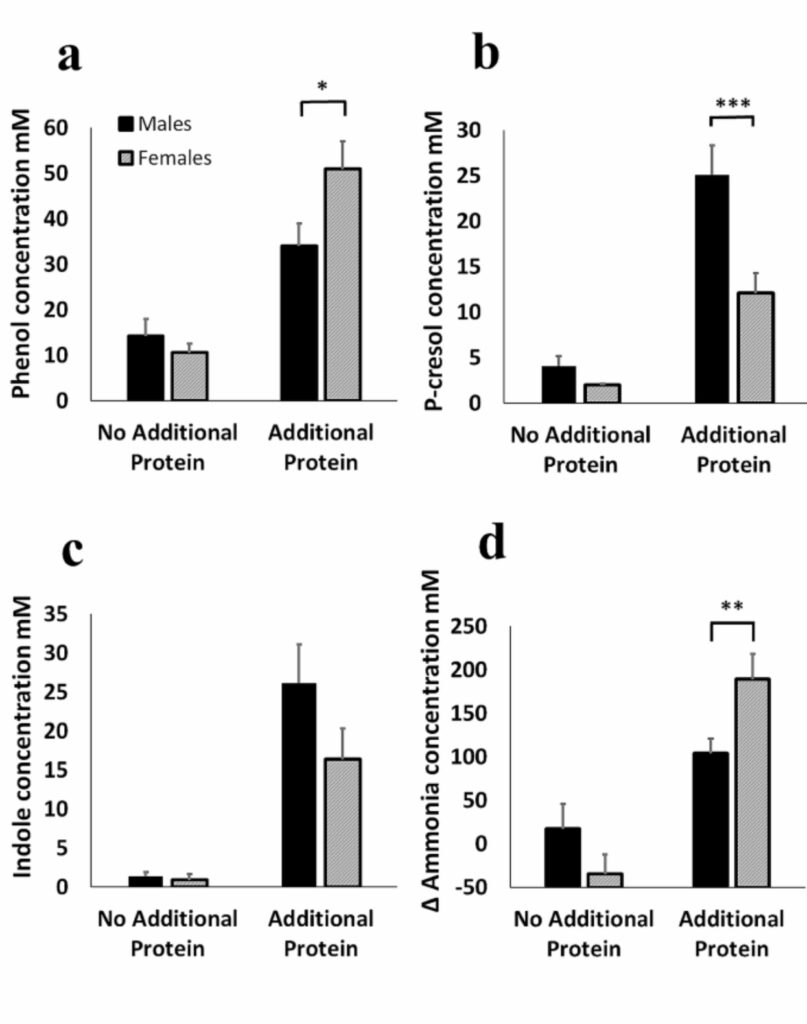

続けて、発酵によって以下の有害な代謝物が有意に増加した結果が示されました

Do high-protein diets have the potential to reduce gut barrier function in a sex-dependent manner?より • a = フェノール(p < 0.01)

• b = p-クレゾール(p < 0.01)

• c = インドール(p = 0.018)

• d = アンモニア(p < 0.01)

これらの代謝物は、腸のバリア機能を低下させることで「リーキーガット症候群(Leaky Gut Syndrome)」を引き起こし、慢性的な炎症や疾患のリスクを高める可能性があります。(Population-based metagenomics analysis reveals markers for gut microbiome composition and diversityより)

3. 性別による影響の違い

男性と女性では、特定の腸内細菌と代謝物の生成に有意な差が認められました。

• 男性の腸内細菌:クロストリジウム・クラスターIX(Clostridium cluster IX)とp-クレゾールの生成が増加(p = 0.025)

• 女性の腸内細菌:アンモニアの生成が増加(p = 0.02)

この結果は、腸内細菌の発酵プロセスが性別によって異なり、腸のバリア機能への影響も異なる可能性を示唆しています。

4. タンパク質の種類による違い

各タンパク質が腸内細菌と代謝物に与える影響は異なりました。

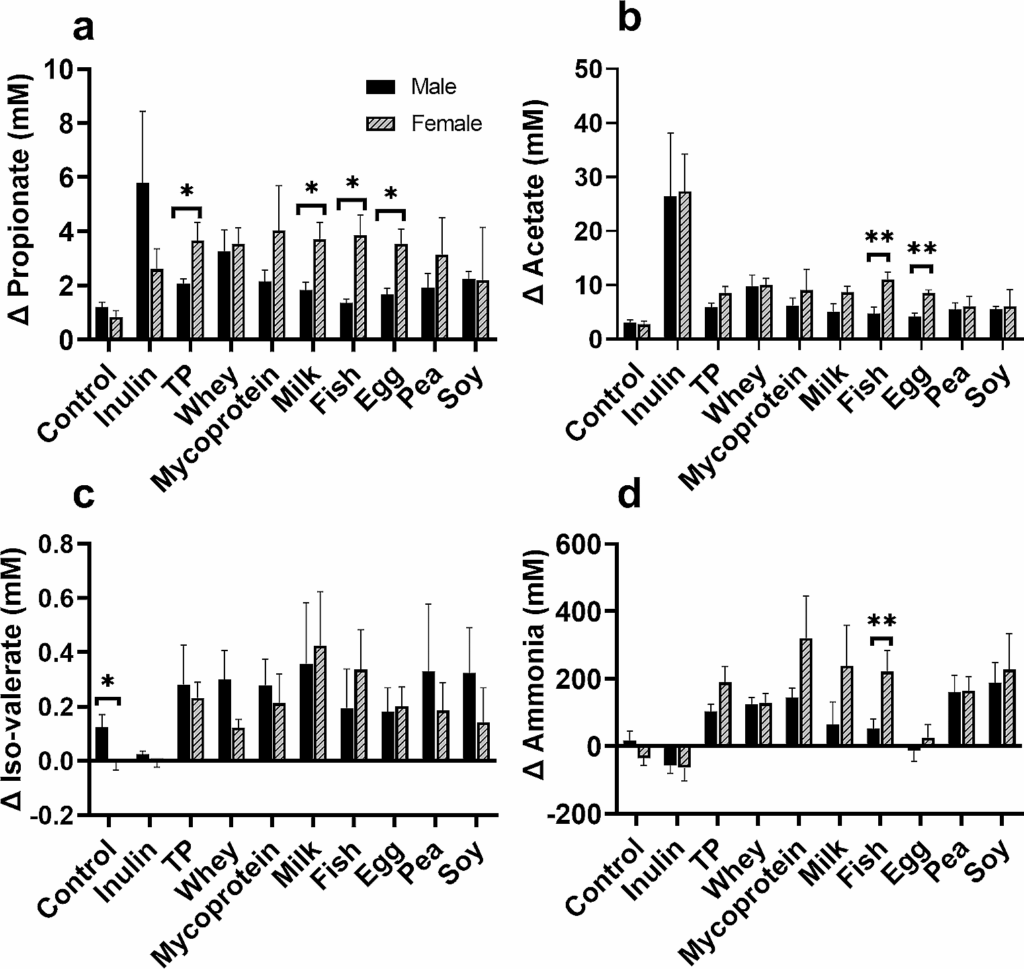

【異なる食物タンパク質の発酵後の代謝物】

Do high-protein diets have the potential to reduce gut barrier function in a sex-dependent manner?より • a = プロピオン酸

• b = 酢酸

• c = イソバレン酸

• d = アンモニア

この結果から、大豆タンパク質とマイコプロテインは、フェノールとアンモニアの生成を促進することや、ホエイタンパク質がインドールを最も多く生成すること示されました。

また、卵のタンパク質は、他のタンパク質と比較して、発酵による代謝産物の増加が少ない傾向にありました。

研究の意義と今後の課題

本研究では、高タンパク質食が腸内細菌のバランスを崩し、腸のバリア機能を低下させる可能性があることが示されました。

一方、複雑な化学反応が起こる生体内でどのように作用するのかは謎が多く、腸のバリア機能への具体的な影響を測定するための追加研究が求められます。

しかし、タンパク質に偏った食事、特に咀嚼をせずに飲み込むプロテインパウダーなどは、未消化のタンパク質が腸内(特に大腸)で腐敗したり、好ましくない腸内細菌の増殖を招くことになります。

その結果、腹部膨満感や腹痛を感じることは多くの人が経験することであり、さらに言うと免疫系の調整の大部分を担う腸が機能不全に陥ることで、病気にかかるリスクも高くなります。

腸内細菌と健康の関係をより深く理解するため、異なる食事パターンの影響に対しても調査が必要ですが、今後の研究が進むことで、より健康的なタンパク質摂取のガイドラインが確立されることが期待されます。

まとめ

・試験管内(in vitro)の実験から、タンパク質の種類によって腸内細菌への影響が異なり、有害な代謝物(フェノール、アンモニアなど)が増加する傾向が示された

・高タンパク質食が腸内細菌のバランスを崩し、腸のバリア機能を低下させる可能性がある

・特にプロテインパウダーの摂取は、消化不良や腸内環境の悪化を引き起こすリスクがある

・腸のバリア機能への具体的な影響を明らかにする追加研究が必要

・より健康的なタンパク質摂取のガイドラインを確立するため、さらなる調査が求められる

コメント