この記事は、著真山知幸氏の「実はすごかった!? 嫌われ偉人伝」から学んだ内容と、自分の知識などをまとめていく記事です。

本書では、教科書で習ったあの偉人の意外な素顔について記されており、内容を読むと彼らの印象がガラッと変わること間違いなしです。

記事ではそんな偉人の横顔について、本書を要約する形でまとめていきます。

今回のテーマは「平清盛」です。

貨幣経済の生みの親にして部下思いのリーダー

今回紹介するのは、「平家にあらずんば人にあらず」でお馴染み平清盛です。

平清盛といえば、武士として初の太政大臣となり、武家政権を築いた人物として有名です。

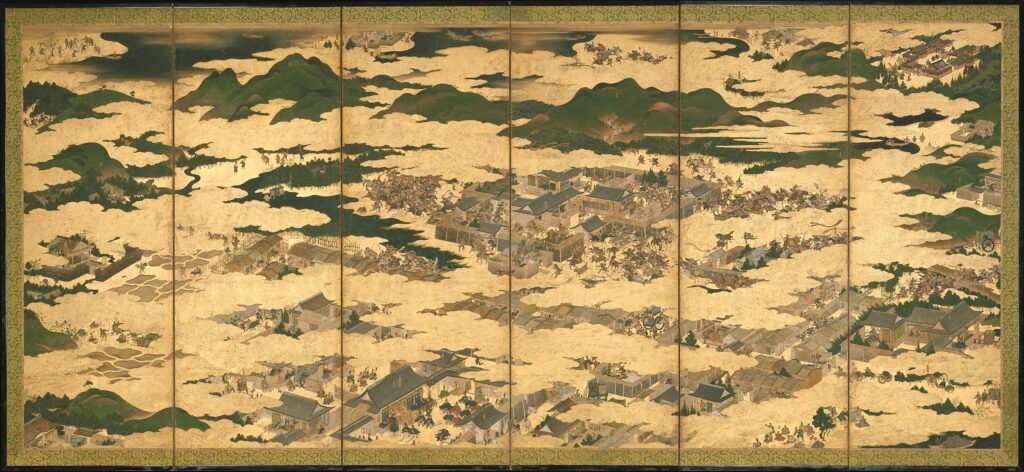

平安末期に台頭した平家一族の栄華と衰退を描いた「平家物語」では、後白河法皇を幽閉したり、都を平安京から福原に移したりと権力を振りかざしたり、町にスパイを放ち、平家の悪口を言った者は家財を奪われ罰せられる……、といった横暴さが見て取れます。

また、学校の国語の教科書においても、「祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の鐘の声、諸行無常(しょぎょうむじょう)の響きあり。沙羅双樹(さらそうじゅ)の花の色、盛者必衰(じょうしゃひっすい)の理(ことわり)をあらわす……」という平家物語の冒頭を学んでいることから、平家物語から見える平清盛像が印象的だと思います。

後世の者が記した物語ということもあり、時の政権の悪口も入っているでしょうし、そういう記され方をされても仕方がないことを行ったと考えることもできます。

しかし、そんな横暴さだけで武家の世を築き上げることができたのでしょか。

清盛の正面の顔はわがままな暴君ですが、その横顔は政治を動かすアイデアに優れ、部下に優しいという意外な一面が見え隠れします。

コツコツ出世するタイプの人物

清盛の父・平忠盛(たいらのただもり)は、武士として初めて有力貴族の一員(殿上人:てんじょうびと)になるほど能力の高さが評価されている人物でした。

一方、清盛は30歳をすぎてもごく普通の昇進スピードで、父に比べるとやや見劣りするレベルでした。

清盛の活躍が認められるようになったのは1156年に起きた「保元の乱」です。

崇徳上皇と後白河天皇の確執によって起こった政権争いで、崇徳上皇側の源義朝を後白河天皇側の平清盛が破った戦いであり、この戦いから清盛の動きが注目されるようになります。

3年後に起こった「平治の乱」では、二条天皇へのクーデターにかかわった源義朝との対決にも再び勝利。

その功績から清盛は、43歳にして公卿(上級貴族)の仲間入りを果たしました。

急速に出世したのはその後からで、50歳でやっと太政大臣にまで上りつめる。

こういった話から戦が強いイメージの清盛ですが、強大な軍事力を持ちながらも、自身から合戦をしかけたことはほとんどありません。

しかし、天皇から参戦を求められた戦に勝利するなど、ここぞというところで結果を出すこというまっとうな方法で出世していったのです。

貨幣経済にいち早く気づいた清盛

実は清盛は、今や当たり前となっている“貨幣”の便利さにいち早く気づいた人物でもあります。

当時、物の売り買いにはお米や絹の織物などを使っていました。

交換する品物はある程度限られていましたが、物々交換の延長のようなものでした。

持ち運びがしにくい上に、計量もしなければならないので不便で仕方がありません。

太政大臣に就任した清盛は、市場の流動生を阻害している物々交換の制度に不便さを感じていました。

そこで清盛は、中国で使用されていた“宋銭”に目をつけます。

このとき宋銭はすでに日本に輸入されてはいたものの、原料の銅は経典の筒に使われていたりと、お金として使用することは稀でした。

この問題を解決すべく、清盛は改革を行います。

まずは、今の神戸港にあたる場所に大輪田泊という港を整備。

日本から金・銀・硫黄などを宋に輸出する代わりに、多くの宋銭を大量に輸入しました。

そして、輸入した宋銭を、取引するときの“お金”と して日本国内で流通させたのです。

このように清盛は、日本と宋との貿易を活性化させるだけでなく、日本に本格的な貨幣経済を実現させた人物でもあるのです。

家臣の寝坊を許す清盛

平家物語の印象から何かと誤解されやすい清盛ですが、鎌倉時代中期の説話集「十訓抄(じっきんしょう)」では、清盛についてこのように書かれています。

「空気の読めない発言があっても『冗談で言ったのだろう』としかることはなかった。たいしておもろしくもないときでも笑い、相手がどんな間違ったことをしても『どうしようもないやつだ!』と声を荒げることもなかった」

なんだか、暴君のイメージとは大きく異なり、他者の発言に理解を示す人柄に見えます。

また、冬の寒いときは、臣下たちを自分の着物の近くに寝かせてやったり、朝早くに彼らがまだ寝ていたら、起こさないようにそのまま寝かせてあげた……なんてことも。

もはやただの良い人ですね。

十訓抄では清盛のこういった行動について、「人の心を感激させるのは、こういうことである」と綴られています。

ちなみに平家物語の「平家にあらずんば人にあらず」というセリフですが、そもそもこの言葉は清盛ではなく、義弟にあたる平時忠(たいらのときただ)が言ったものです。

平家のトップが清盛というだけあって勘違いされやすいですが、戦においても堅実で、貨幣経済に目をつけるキレ者であるというのが清盛だったようです。

コメント