この記事は、著書「絵と写真でわかる へぇ~!びっくり!日本史探検」を参考とした記事を書いていこうと思います。

教科書や資料集に載っているような日本史の史料をについて、なぜそのような絵がや分が書かれたのかについてまとめていきます。

史料から見える歴史の裏側を知ると、思わず「へ〜」と言いたくなる学びがあり、今の時代を生きるヒントが見つかるかもしれません。

今回取り上げるテーマは「江戸開場談判」です。

江戸開場談判

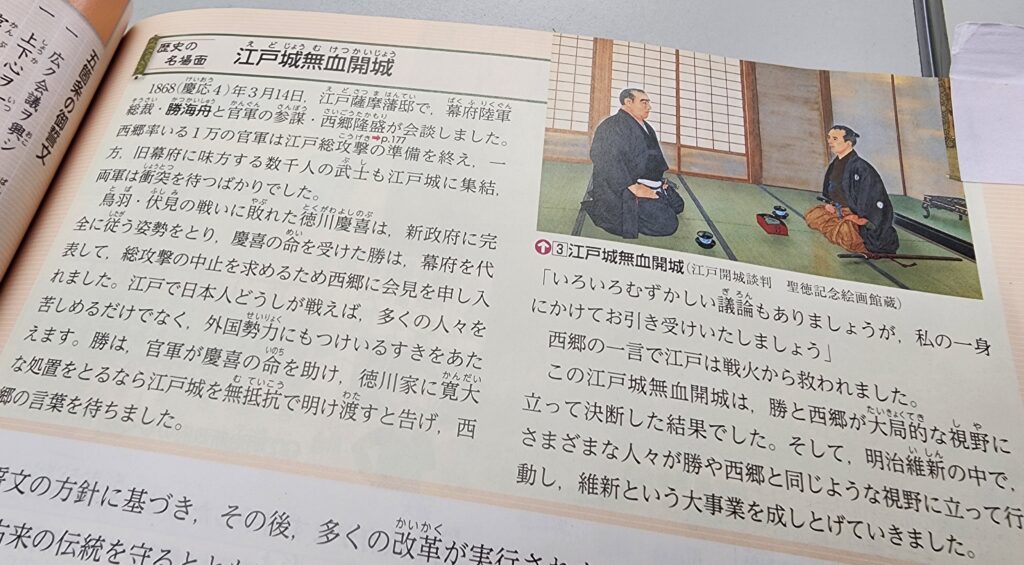

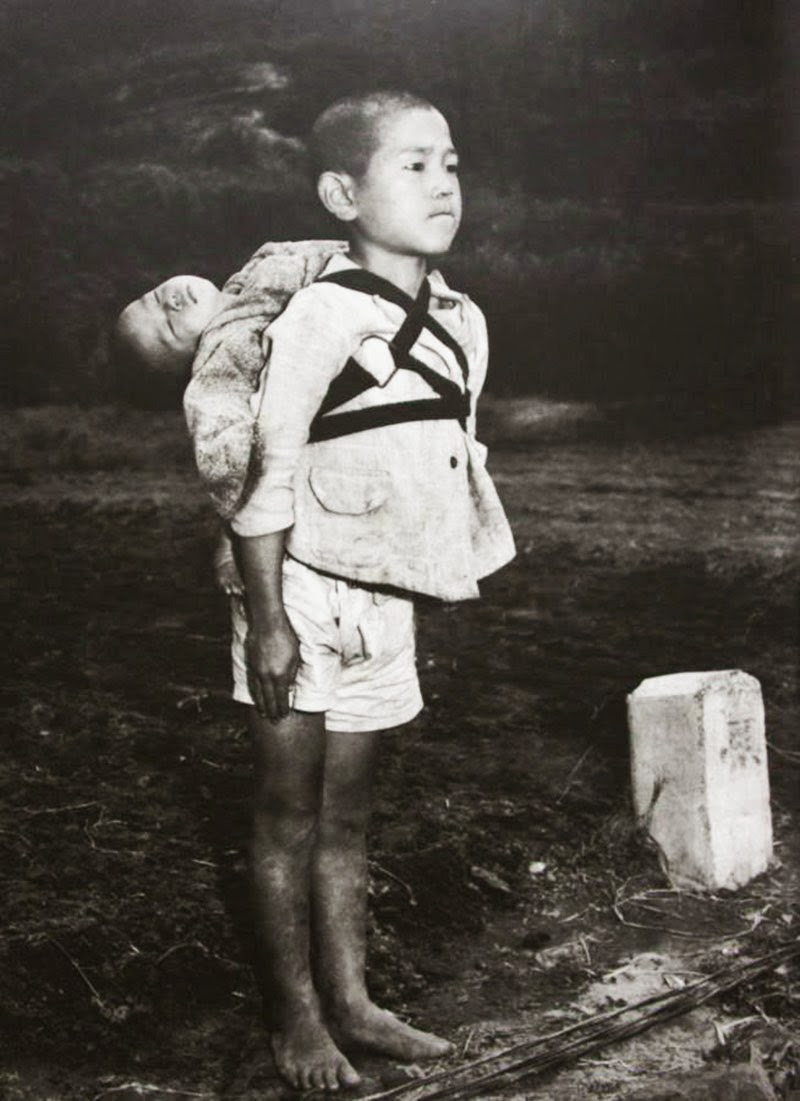

今回紹介する一枚は、結城 素明(ゆうき そめい)による絵画“江戸開場談判”です。

江戸幕府の重臣だった勝海舟と新政府軍の西郷隆盛の会見の場面を描いたものです。

二人の交渉の結果、江戸城が無血開城したとして教科書でも紹介されていたりします。

自分の地区で使用されている教科書では、「…、江戸で日本どうしが戦えば、多くの人々を苦しめるだけでなく、外国勢力にもつけいるすきをあたえます。勝は、官軍が慶喜の命を助け、徳川家に寛大な処置をとるなら江戸城を無抵抗で明け渡すと告げ、西郷の言葉を待ちました。『いろいろむずかしい議論もありましょうが、私の一心にかけてお引き受けいたしましょう』西郷の一言で江戸は戦火から救われました。」と記されています。

一見、穏やかにまとめられていますが、実際ここに至るまで道のりは複雑なものでした。

二人の会見は、慶応四年(1868)三月十三、十四日に行なわれたものですが、これより三カ月ほど前、明治天皇は“王政復古の大号令”を出し、新政府の樹立を宣言しています。

しかし、実際は薩摩、長州、土佐、越前、 広島、尾張など数藩による政変だった。

このとき平和的に大政奉還を行なった徳川慶喜に対して新政府は、辞官納地(じかんのうち)を命じました。

辞官とは慶喜が就いていた内大臣としての官位を返上すること、納地とは徳川家の領土を朝廷に返還することです。

このとき京都にいた将軍慶喜は、旧幕府軍の兵を連れて大坂城へ移動していましたが、薩摩など倒幕派が挑発を開始。

慶応四年(1868)一月には、旧幕府軍が京都へ進撃、鳥羽・伏見口にて新政府軍(薩長軍)と激突しました。(鳥羽・伏見の戦い)

戦況が旧幕府軍の不利になると、慶喜は敵前逃亡する形で江戸に逃げ戻りました。

そして翌二月には新政府への恭順の姿勢を明らかにし、上野寛永寺に籠ってしまします。

その間、新政府の要人とつながりの深い人物として、勝海舟に全権がゆだねられることになりました。

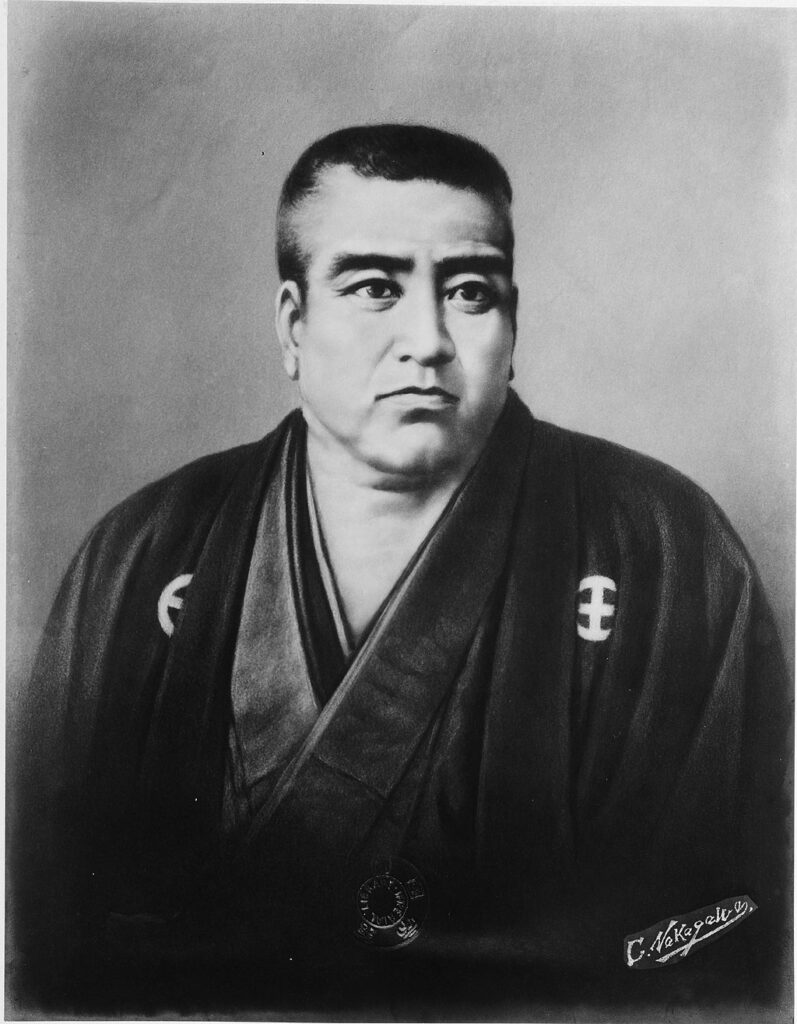

一方新政府は、朝廷の敵とも言える慶喜を討つという名目で、薩摩藩の西郷隆盛を実質的リーダとして大軍を江戸へ差し向けます。

徳川家の拠点である江戸を包囲のうえで総攻撃を加え、 徳川家を滅ぼそうとしたのです。

これに対し、勝は西郷と会談を行うことにしました。

その会談の様子が、歴史的な絵として残っているのです。

勝はこの西郷に、江戸城を無条件で新政府に明け渡すかわりに、慶喜の一命を許し、江戸城への総攻撃をとりやめてほしいと懇願。

それを独断で西郷が了承しました。

まさに勝の捨て身の訴えと西郷の度量が慶喜のみならず江戸の庶民の命を救ったのです。

……というのが一般的な解釈ですが、史実は少々異なっています。

実はこの会見の前、慶喜が勝の了解のもと、すでに家臣の高橋泥舟を通じて山岡鉄舟を駿府にいる西郷のもとに派遣していました。

西郷は慶喜の助命と江戸総攻撃の中止についてはすでに決定していたのです。

つまりあの会見は、その内容を具体的に取り決めたという場だったということになります。

また勝は用意周到なことに、会見に先立ち戦争の準備を整え、これと同時にイギリス公使のパークスを通じ、新政府へ江戸総攻撃の中止を申し入れも行っていました。

こうして慶喜は水戸で謹慎、徳川家は存続となり、江戸城と武器・艦船の引き渡しも決定しました。

ところが、旧幕府陸海軍から勝に、軍縮に関する不満の声が届きます。

そこで勝は、「軍艦は引き渡すが輸送船は猶予してほしい。職を失う幕臣のため、人を武器と一緒に雇用してほしい」と西郷に交渉し、これを飲ませます。

さらに西郷は、江戸の治安維持も旧幕臣である勝海舟と大久保一翁に委ねることまでも容認します。

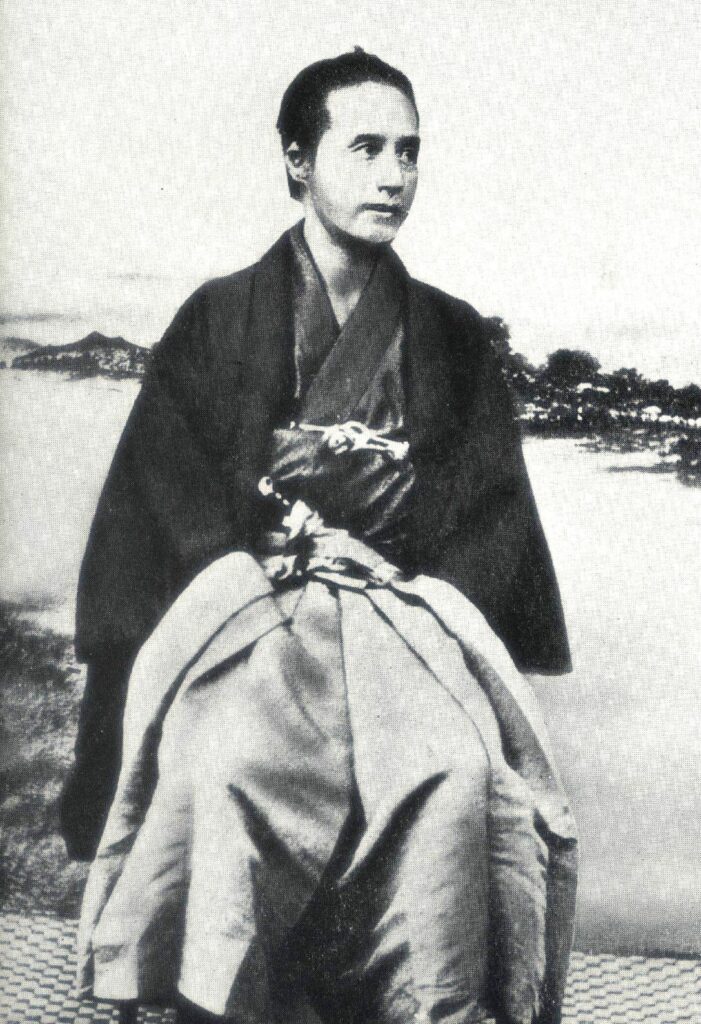

西郷がここまで譲歩したのは、十三代将軍家定の御台所である篤姫や、明治天皇の叔母である和宮(かずのみや)の嘆願によるものと考えられています。

しかし、勝ら徳川首脳部は、旧幕臣たちをうまく統制することができませんでした。

不満を持った旧幕府の陸軍兵が続々と脱走し、下総国国府台(現在の千葉県市川市) に集結、その後間も無く北進してきたのです。

さらに、江戸城引き渡しの四月十一日、榎本武揚(えのもと たけあき)率いる旧幕府海軍が抗議のために品川から脱走したことが報告されました。

この不届に勝は、新政府の大総督府と旧幕府海軍との交渉をとりつけ、八隻の軍艦のうち四隻だけを新政府へ引き渡すという妥協案をまとめ、榎本らを納得させて品川沖へ戻らせました。

これで海軍が落ち着いた一方、脱走した旧幕府陸軍は、徳川家康を祀る日光東照宮を目指して進軍を開始、四月十九日には宇都宮城を陥落させ、さらに北関東の各地で猛威を振るうようになりました。

これは新政府に対する明らかな敵対的行動です。

これに呼応するように、上野寛永寺で謹慎する徳川慶喜を守護するために結成された組織(彰義隊)が勢いを増し、すでに慶喜が寛永寺を去っているにもかかわらず総勢3000人近くまで人員が増えました。

勝はこの状況に活路を見出しました。

大総督府に宛てて「私では江戸の治安は維持できないため、旧主の徳川慶喜を水戸から呼び戻してほしい。さすれば、その徳によって市中は平穏になるでしょう」と嘆願書を送ったのです。

もし慶喜が帰還できれば、騒乱も落ち着く上、江戸を動かずとも石高も維持する可能性が高いからです。

しかし新政府はそう簡単に首を縦に振りませんでした。

新政府は、江戸ならびに関東周辺の治安悪化や争乱は、慶喜不在の影響よりも、西郷の徳川家に対する甘い態度に原因があると考えていたためです。

この対応のため関東監察使として三条実美(さんじょう さねとみ)が任命されました。

実美は、徳川家への処分決定と人心慰撫のため、江戸へ派遣されました。

江戸に到着した三条は、西郷配下の大総督府とは別に大きな権限を握ります。

これによって西郷の力は弱まり、江戸周辺の混乱の責任から事実上の失脚したともいえます。

この時期、勝は大総督府や三条に宛て「徳川家の領地を一切削らないでほしい」 と清願していました。

しかしその願いはむなしく、新政府は軍事務局判事の大村益次郎(おおむら ますじろう)の意見を踏まえ、騒乱の元凶となっている彰義隊の討伐を許可。

五月十五日に上野山へ総攻撃を行ない、彰義隊はわずか一日で瓦解しました。

彰義隊の解散によって江戸の治安は回復し、勝が目論んでいた徳川復活の夢は崩れ去りました。

徳川4000万石はわずか70万石に減らされ、駿河国(現在の静岡県中部)へと移封となりました。

権力を失った西郷隆盛も江戸を去ったとは北越を転々としますが、やがて鹿児島に落ち着き、西南戦争そのときまで引きこもることになるのです。

以上の経緯から、西郷隆盛と勝海舟の「江戸開城談判」によって無血開場が決まったわけではなく、それ以前の段階による決定事項だったことが分かり、その後も穏やかではない歴史を辿っていったことが分かります。

絵だけでは見えない史実の裏側は、こうも複雑で面白いものなのですね。

コメント