この記事は、著書「絵と写真でわかる へぇ~!びっくり!日本史探検」を参考とした記事を書いていこうと思います。

教科書や資料集に載っているような日本史の史料をについて、なぜそのような絵がや分が書かれたのかについてまとめていきます。

史料から見える歴史の裏側を知ると、思わず「へ〜」と言いたくなる学びがあり、今の時代を生きるヒントが見つかるかもしれません。

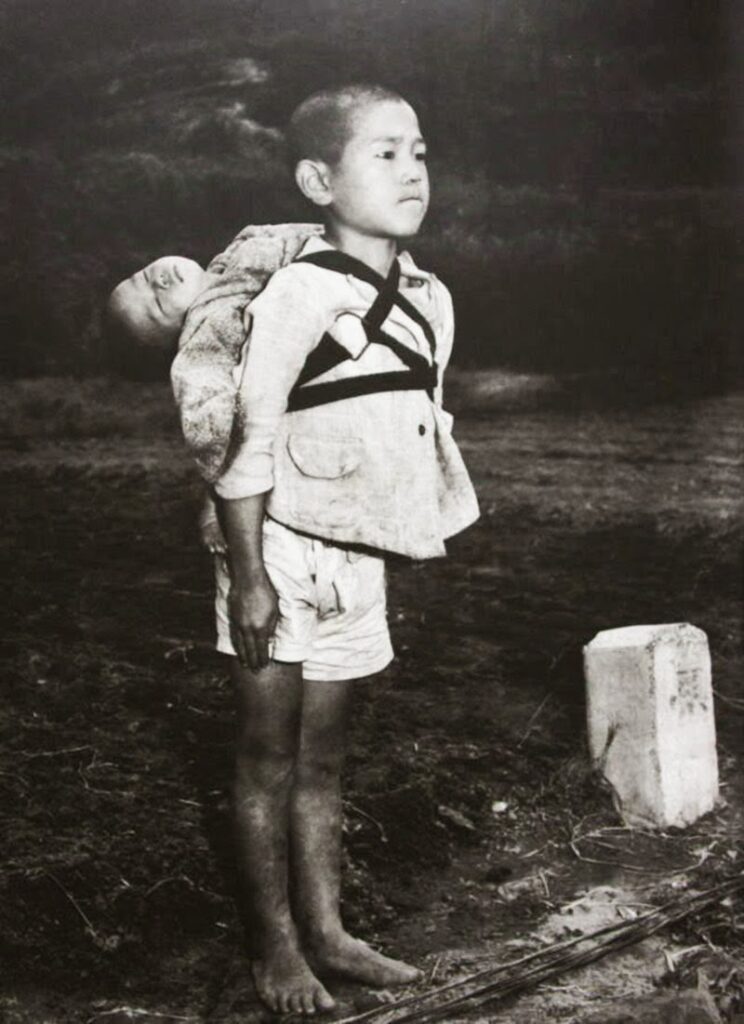

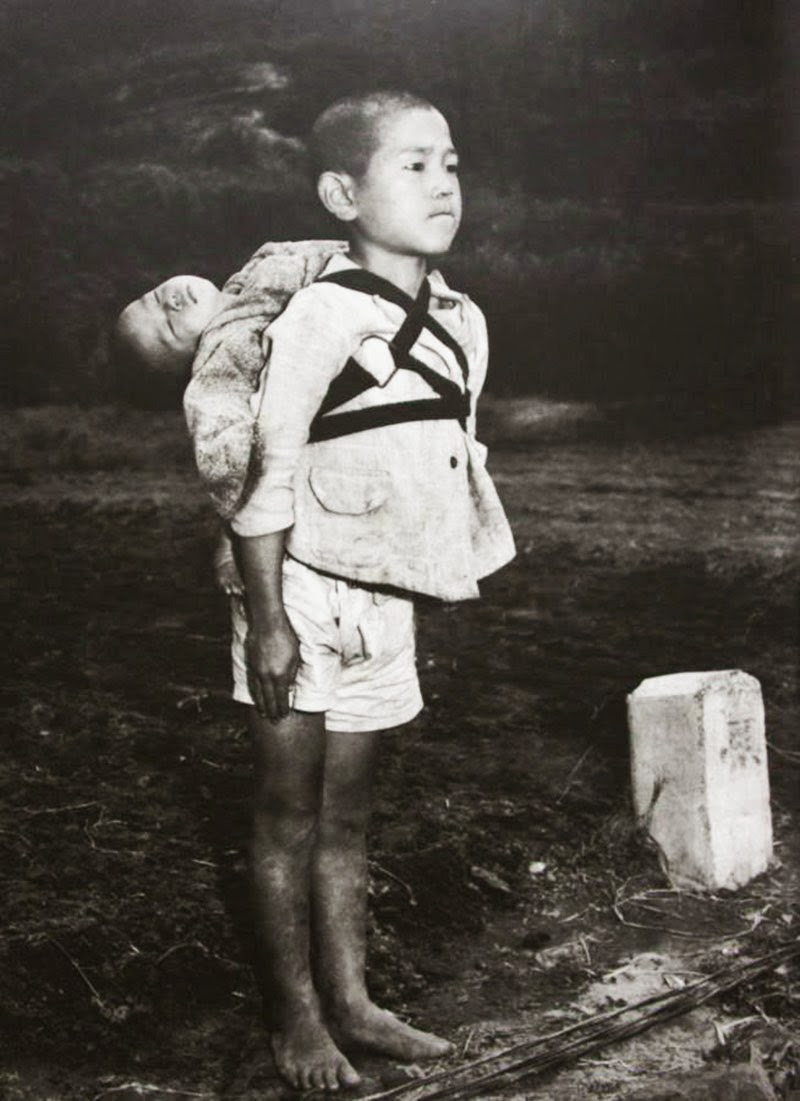

今回取り上げるテーマは「焼き場に立つ少年」です。

焼き場に立つ少年

今回紹介するのはこの一枚。

アメリカの従軍カメラマンであるジョー・オダネル氏が撮影した、「焼き場に立つ少年(原題『焼き場にて、長崎、1945年』」です。

第二次世界大戦が集結した年に撮影されたもので、直立不動で立つ少年が幼子をおんぶしています。

撮影したオダネル氏によると、この少年は焼き場にて弟を火葬にする順番を待っていたと言います。

背でぐったりしている赤ちゃんはすでに死んでいたそうです。

そう考えると、この歯を食いしばりながら凛と立つ少年の姿がとても悲しいものに見えてきます。

撮影されたのが長崎ということからも、おそらく両親はすでに被爆して死去したか、動けない身体になっていたのでしょう。

また、オダネル氏は、「炎を食い入るように見つめる少年の唇に血がにじんでいる。少年があまり強くかみ締めているため、血は流れることもなくただ少年の下唇に赤くにじんでいた」と回想しています。

もし現代の教育を受けた自分がこの子の立場だったら、同じような行動ができたでしょうか。

とても想像できるものではありません。

これは、当時の日本の教育と敗戦が生んだ悲惨な一枚とも言えます。

戦時中の教育

戦前までの日本の教育制度は、フランスの学習制度をも模範にした「学制(明治五年)」に始まり、明治十二年(1879年)にアメリカの制度を参考にした教育令が発布されます。

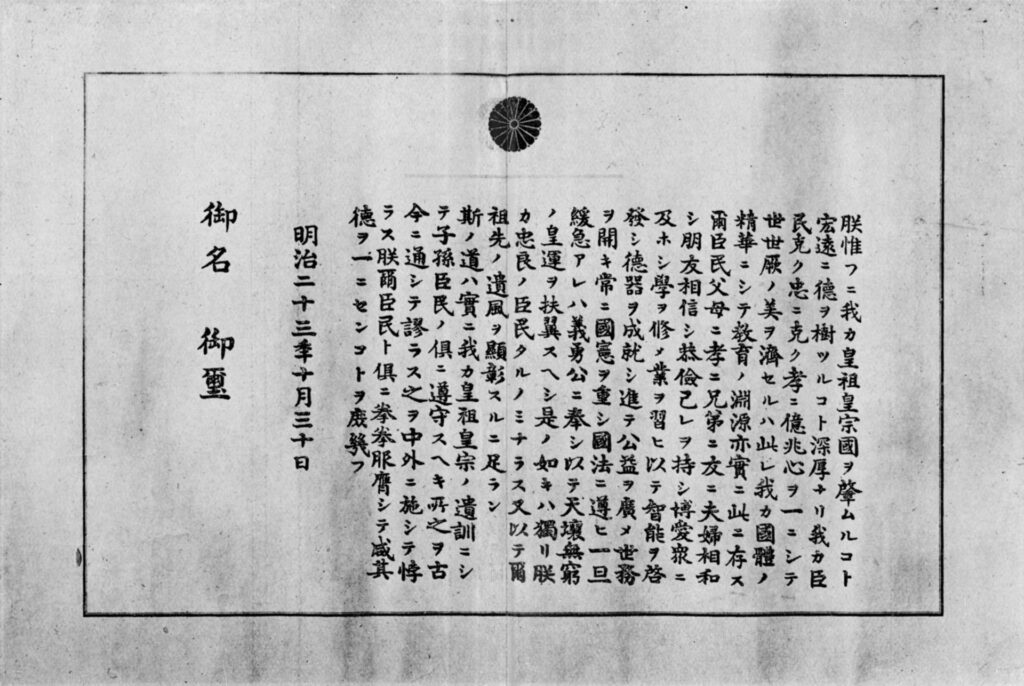

しかし、時代が進むにつれて、日本国としての教育方針が定まるようになり、明治二十三年(1890年)には“教育勅語”が発布されることになりました。

教育勅語は、以下の12項目にまとめることができます。

【教育勅語 十二の徳目】

孝行:親に孝養をつくしましょう

友愛:兄弟、姉妹は仲良くしましょう

夫婦ノ和:夫婦はいつも仲むつまじくしましょう

朋友ノ信:友達はお互いに信じあって付き合いましょう

謙遜:自分の言動を慎みましょう

博愛:広く全ての人に愛の手を差し伸べましょう

修学習業:勉学に励み、職業を身に付けましょう

智能啓発:知識を養い、才能を伸ばしましょう

徳器成就:人格の向上に努めましょう

公益世務:広く世の人々や社会の為になる仕事に励みましょう

遵法:法律や規則を守り、社会の秩序に従いましょう

義勇:正しい勇気をもって国の為、真心を尽くしましょう

(明治神宮 教育勅語 より)

参考にした明治神宮さんのホームページでは教育勅語の口語訳も載せているので、詳しく知りたい方はそちらも読んでみると、より楽しめるかと思います。

口語訳を踏まえて見てみると、忠君愛国よりも徳育を重視していたことが見てとれます。

大正時代になると、一時的に新教育運動が大々的に展開され、児童中心主義、教育実践重視の傾向が強まります。

昭和に入ると軍国主義が取り入れられ、教育界にもその思想が入り込んできます。

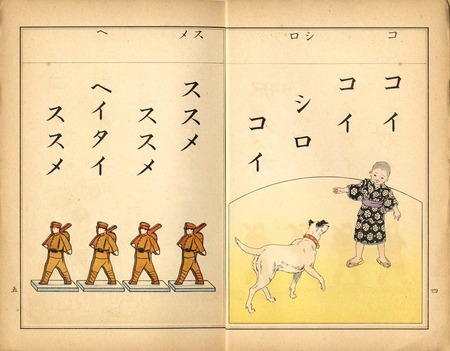

この頃、小学校の国定教科書が改訂され、小学校一年生の国語には「ススメススメ ヘイタイススメ」や「ヒノマ ルノハタ パンザイ バンザイ」といった言葉が見られるようになります。

日中戦争が勃発するとこの傾向はより強く表れます。

昭和十二年(1937年)十二月、首相直轄の教育審議会が設置され、戦時下の教育改革が推進されます。

翌十四年には小学生男子に武道を課し、男子学生の長髪や女子の化粧などが禁止されました。

昭和十六年(1941年)四月一日なると国民学校令が施行され、第二次世界大戦中の最大の教育改革となります。

ちなみに、この年の十二月に日本軍が真珠湾攻撃を行い、太平洋戦争が勃発することになります。

国民学校令によって小学校は国民学校と改められ、初等科六年、高等科二年、合計八年が義務教育と定められました。

国民学校の目的は「皇国の道に則りて初等普通教育を施し、国民の基礎的錬成を為す」とされ、目的達成のために「教育に関する勅語の趣旨を奉体して教育全般にわたり皇国の道を修練せしめ、特に国体(国がら)に対する信念や東亜及び世界の大勢について知らしめ皇国の地位と使命との自覚に基づき大国民たるの資質を啓培する」というものでした。

つまり、教育勅語に軍国主義的な解釈をし、子どもたちに選民思想を教え、国家や天皇のために働く(死ねる)人間をつくろうとしたのです。

教科の構成も大幅に変わりました。

国民学校初等科は、国民科(修身・国語・国史・地理)、理数科(算数・理科)、体錬科(体操・武道)、芸能科(音楽・習字・図画・工作、女児には裁縫が追加された)の四科となり、国民科の国定教科書は、軍国主義や日本を賛美する言葉で満ちていました。

修身の教科書には、「日本よい国きよい国 世界に一つの神の国」といった言葉が強調されています。

国語や歴史の教科書にも軍に関する逸話や軍神の話などが盛り込まれ、軍国主義的な教育を施していきました。

世間でも紙芝居や雑誌、あるいは 映画によって戦争を美化し、軍国少年を褒め称える風潮が強くなったため、青少年は軍人に憧れを強くし、予科練などへ の志願者が殺到するようになりました。

予科練とは、海軍飛行予科練習生の略称で、14歳から17歳までの少年をパイロットにする教育制度です。

昭和五年(1930年)に始まった制度ですが、太平洋戦争が始まるとパイロットが足りなくなり、昭和十八年(1943年)から翌年にかけて20万人近くが予科練として大量に採用されました。

戦争が激化するにつれて訓練期間も短縮され、わずか一年少しの訓練しか行っていない予科練生も戦場へ駆り出されました。

知られている限りでは、予科練の戦死者は1万8000人以上に達し、そのうち1557名は神風特別攻撃隊の 隊員でした。

昭和十(一九三九) 四月に青年学校が義務制となり、小学校卒業者は中学校へ進 学するなどの例外を除き、青年学校で数年間の教育や軍事教練を受けることになった。

太平洋戦争の敗色が濃厚になると、各学校の修業年限は特例措置として短縮されました。

修業年限五年の中学校は 昭和十八年入学生からは四年となり、勤労動員も臨時で数日間だったものが最後には通年化し、これをもって授業の単位に代えることが認められるなど、教育が軍事に関係する行動と混同するまでになっていました。

これによって学校ごとに学校報国隊が結成され、軍需工場での長時間労働に駆り出されたり、校内に資材が運び込まれて、兵器が生産されるなど校舎の軍事工場化も進んでいきます。

昭和十九年(1944年)から本土空襲が本格化、多くの校舎が被災すると教育の続行が困難になります。

昭和二十年(1945年)三月、「全学徒を食糧増産、軍需生産、防空防衛、重要研究その他直接決戦に緊要なる業務に総動員」するためとして国民学校初等科を除いて一年間の学校教育を停止することが決まりました。

戦時下の最終局面において、日本の教育制度は破綻したのです。

同年五月に発布された戦時教育令にて、学校ごとに学徒隊が組織。

本土決戦に向け、最後の準備が整えられました。

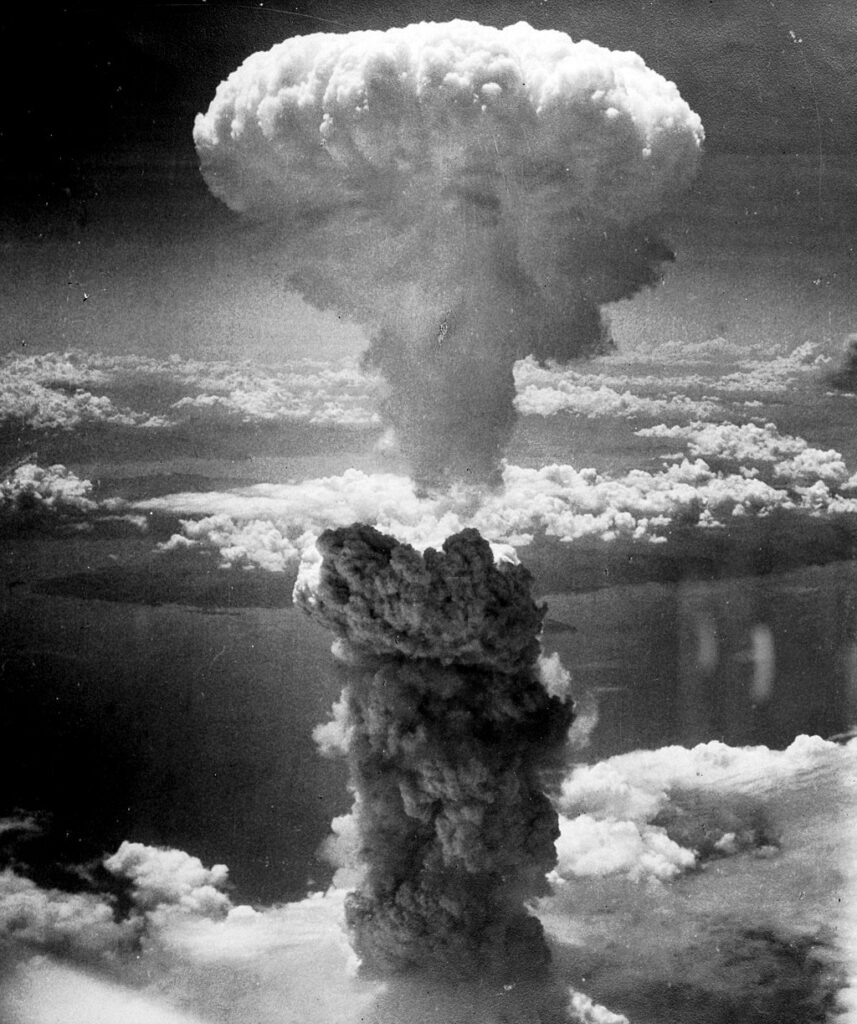

この年の8月、広島と長崎に新型の爆弾が投下されたことが報告されるも、まだ戦い抜こうとする者も少なくない状況でした。

この熱は、ソ連侵攻をきっかけとする日本軍の無条件降伏と天皇の玉音放送によって冷めることになりました。

これでようやく子どもたちの戦いも終わったのです。

冒頭の写真の子どもの見事に直立する姿は、そんな歴史の重みによってつくられたものなのですね。

戦争による“勝ち負け”はその後の国の運命をも大きく変えることになりますが、それ以上に“教育”は、子どもを通して国家全体の考え方を変えてしまうほどの強力な武器になることが分かりました。

このことは、この戦争から得た大きな教訓かもしれません。

コメント