この記事は、著書「絵と写真でわかる へぇ~!びっくり!日本史探検」を参考とした記事を書いていこうと思います。

教科書や資料集に載っているような日本史の史料をについて、なぜそのような絵がや分が書かれたのかについてまとめていきます。

史料から見える歴史の裏側を知ると、思わず「へ〜」と言いたくなる学びがあり、今の時代を生きるヒントが見つかるかもしれません。

今回取り上げるテーマは「大隈重信の演説」です。

大隈重信の車中演説

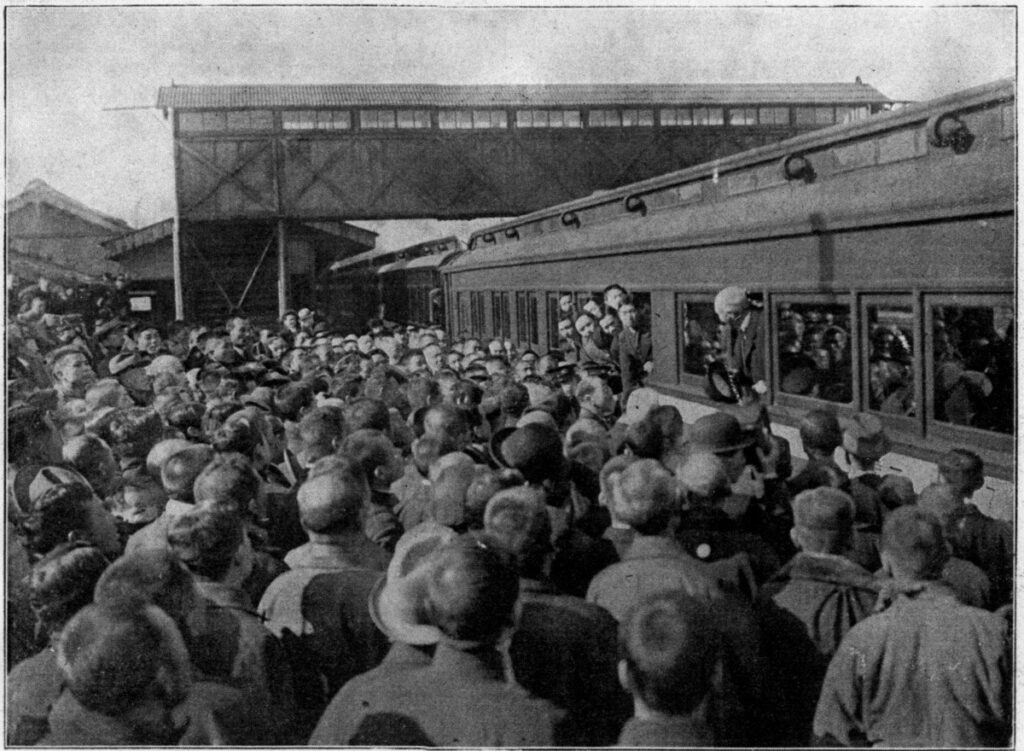

今回紹介するのは、大隈重信が列車の中から演説を行うワンシーン。

列車が発射するわずか数分の間、ホームに群がる民衆を前に、大隈は熱弁を振います。

大正四年(1915年)この頃、大隈は77歳という高齢でしたが、現職の首相だった大隈は、与党が衆議院選挙に勝てるように各地で応援演説をしていました。

当時、現職の首相が閣僚総出で選挙応援に赴くのは前代未聞のことで、その姿を一目見ようという民衆も多かったそうです。

大隈は演説のうまさに定評があり、聴衆をたちまち熱狂させたと言われています。

この大隈スタイルが、現在の選挙活動や応援演説といった形で引き継がれており、この写真は選挙運動を大衆化させたその瞬間を写し出していると言えるのです。

車中演説の様子は、新聞でも写真入りで大々的に報道され、世間の話題をさらいました。

大隈といえば、立憲改進党を立ち上げ、日本初の政党内閣をつくった人物として社会科の教科書でも取り上げられています。

実は、彼が首相になった経緯を見てみるとなかなか面白い政治的な事情がありました。

彼ら立憲改進党が政治で力を持つようになると、国政に大きな影響力をもつ“元老(政策の決定や首相の選任などに大きな影響力をもっていた政治家)”によって首相の座まで担ぎ上げられました。

薩長閥族から形成されていた元老からみると、立憲改進党はこれまでの君主政治的の安定を脅かす仇敵のような存在です。

それでも反藩閥の大隈重信を首相に据えたのか。

その理由は世論にありました。

この時期、元老たちは政党政治を求める国民の世論に抗い切れなくなっていたのです。

陸軍の二個師団増設問題

政府への世間の風当たりが強くなったきっかけは、陸軍の“二個師団増設問題”でした。

二個師団問題とは、日露戦争後から第一次世界大戦に開始までの、陸軍軍備拡張をめぐる政治問題です。

元老で長州閥・陸軍閥の山県有朋は、師団の増設を認めようとしない第二次西園寺公望(さいおんじきんもち)内閣を崩壊させ、閥族を中心とする第三次桂太郎内閣をつくり、目的を達成しようとしました。

これに対し立憲政友会など政党勢力が反発し、国民を動員して倒閣運動(第一次護憲運動)を展開。

わずか50日余りで桂内閣は崩壊することになりました。

次に首相に大命(天皇による命令)されたのは、薩摩閥・海軍閥 の山本権兵衛でした。

しかし、結局は山本内閣も閥族内閣なため、国民の期待を大きく裏切る結果になったのです。

さらに、立憲政友会が内閣に何人もの閣僚を送り、議会では全面的に山本支持に回りました。

閥族だった桂内閣を倒したのにまた閥族の山本と手を結んだこの行動は、国民をさらに失望させるものでした。

こんな落胆の空気の中、海軍の汚職事件(ジーメンス事件) が明るみに出ます。

これは、1914年に起こったドイツ帝国のジーメンス社による日本海軍高官への贈賄事件です。

ジーメンス社に部品の一部を買い取ってもらう代わりにマージンを受け取っていたり、情報を流して造船事業の入札を有利にした旨の秘密書類が流出したことで、白日の元にさらされました。

民衆は再び倒閣運動を始め、耐えきれなくなった山本内閣は総辞職することになりました。

現在の感覚ではこのように世論によって内閣が弾劾されるのは当たり前のように感じますが、元老たちはこれに衝撃を受けました。

閥族を中心とする内閣を国民が許さないことを知ったからです。

だからといって、桂内閣を倒した立憲政友会に内閣を組織させたくない。

そんなとき長州閥の元老井上馨は、立憲改進党の大隈を引き出そうという妙案を思いつきました。

大隈は、引退して早稲田大学総長となってからも各地で講演を行ない、その陽気で明るい人柄から国民に絶大な人気を誇っていました。

そんな大隈の国民人気を政治に利用しようと考えたのです。

大隈は元老らの説得に応じ、大正三年(1914年)四月、第二次大隈重信内閣が発足しました。

主な閣僚は第三次桂太郎内閣と変わりありませんでしたが、トップが大隈重信ということで国民は熱狂しました。

元老の息のかかった大隈内閣は、陸軍の二個師団の増設や海軍の拡張を帝国議会に求めました。

当時、衆議院では野党の立憲政友会が多数を握っていたため、この案は否決されます。

すると大隈は、解散総選挙に打って出たのと同時に、冒頭で述べたような奇抜な車中演説を展開していくのです。

結果、選挙では野党の立憲政友会は185議席から107議席へと大幅に当選者を減らすことになり、立憲同志会などの大隈派が212議席と議会の圧倒的過半数を獲得します。

新しい選挙活動が功を奏し、歴史的大勝利をつかんだのです。

だが選挙の勝利からわずか二カ月後、内閣支持率は急落します。

選挙戦を指揮していた大浦兼武内務大臣が、選挙前に立憲政友会の代議士に賄賂を贈ったり、政府が警察や役人に指示して選挙干渉を行なったりした事実が発覚したためです。

大隈が知らないうちに行われた所業でしたが、各社マスコミが内閣批判に転じ大々的に報道。

国民は大隈に大きな失望を抱きました。

これを見た元老たちは、陸軍二個師団の増設が議会を通過すると、もう大隈は必要ないと判断。

貴族院などを動かし、内閣の予算案通過の妨害をはじめます。

仕方なく大隈は、山県ら元老に辞職を約束することでどうにか予算案を通過させるなど苦肉の策を講じるしかありませんでした。

大隈は側近の加藤高明(立憲同志会総裁)に組閣させてほしいと大正天皇に訴えますが、元老はその要望を無視し、長州閥・陸軍 閥の寺内正毅(てらうちまさたけ)を次期首相にすることで決定しました。

辞職した後の大隈ですが、国民人気は復活し、大正十一年(1922年)に85歳で亡くなるまで新聞などで評論活動を行いました。

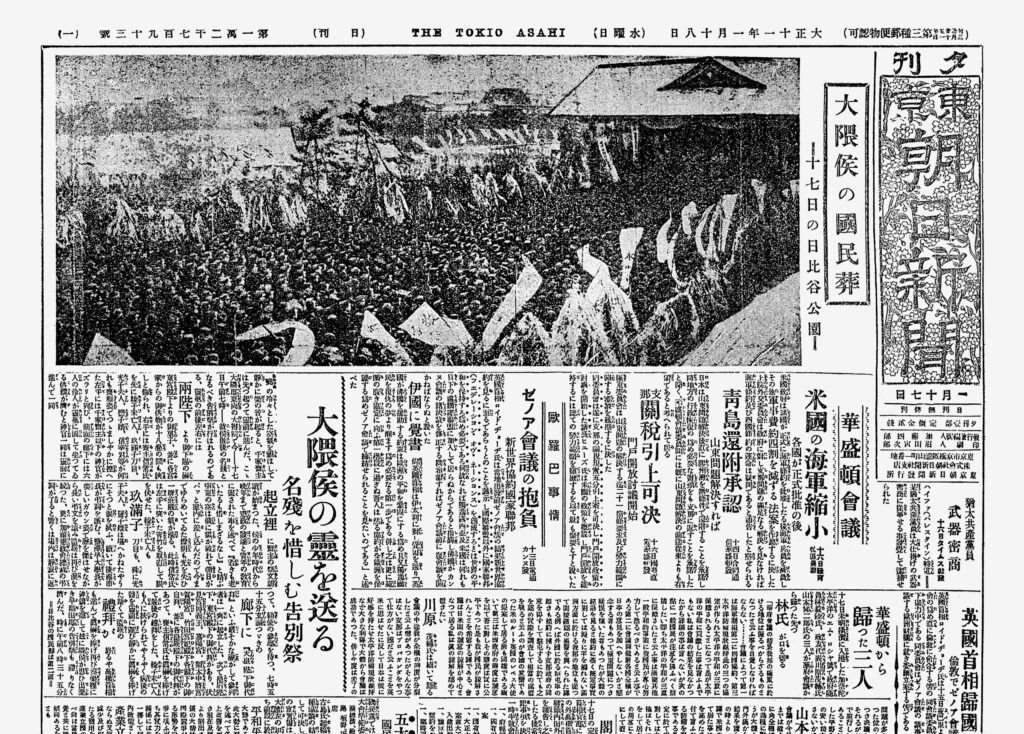

彼の葬儀(国民葬)が日比谷公園行われた際には、なんと総勢30万人が集まったと伝えられています。

コメント