ジェリコが先導したロマン主義。

自由を求めた革命が盛んだった19世紀フランスでは、この自由や革命を主題としたロマン主義的な絵画が良く描かれるようになります。

そんな絵の代表として挙げられるのはやはりこの一枚。

ドラクロワが描いた“民衆を導く自由の女神”です。

今回はロマン主義の代表作ともされるこの絵について触れていきます。

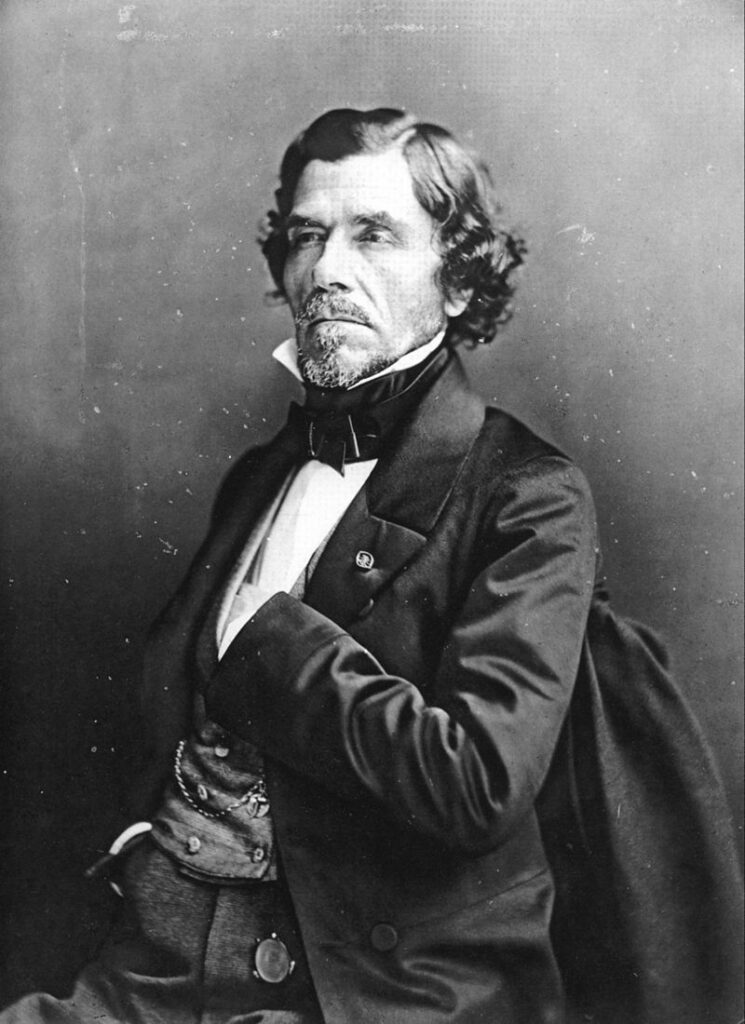

ウィジェーヌ・ドラクロワ

ドラクロワはフランスのロマン主義を代表する画家です。

パリ郊外の町に生まれた彼はジェリコ同様に、ナポレオン失脚後の復古王政や市民革命という時代の変動を直に体験した人物です。

新古典主義の第一人者であるピエール・ゲランの下で修業し、美術館に足を運びルーベンスの作品やコンスタブルの風景画に強く影響を受けたとされています。

彼もまたパリで開催される公式美術展覧会(サロン)にいくつか作品を出品し名を轟かせた人物です。

1822年のサロンでは“ダンテの小舟”を出品し入選。

1824年には“キオス島の虐殺”を出品し話題になりました。

特にこのキオス島の虐殺は、ギリシャ独立運動を鎮圧するために派遣されたトルコ軍兵士が一般市民を虐殺したという実際にあった事件を絵にしたものです。

この絵によってギリシャの独立について一般市民の注目を集めるとともに、美しいものを描くという当時の美術観からかけ離れた直接的な表現によって非難を浴びることにもなりました。

彼を推薦していた先輩画家のアントワーヌ=ジャン・グロはこの絵について「絵画の虐殺だ。」と強く非難したそうです。

しかしこの絵を国家が買い上げたことによって、ドラクロワ自身も非常に注目が浴びるようになります。

さて、そんな彼は自由を表現するロマン主義に傾倒していくことになります。

その代表作とも言える絵が“民衆を導く自由の女神”です。

民衆を導く自由の女神

この絵は1830年フランスで起きた“7月革命”を主題として描かれています。

絵の中心には現在のフランス国旗の基となる赤、白、濃い青の三色旗を掲げた女性が。

下部には戦いで倒れた同胞たちが。

左側には立ち上がる民衆の姿が描かれています。

民衆を導く女性の名は“マリアンヌ”というフランス共和国を象徴する女神です。

当時は裸婦画など特別でない場合は、胸をはだけさせることによって人間ではなく“神(架空の人物)”であることが共通の認識としてありました。

この絵の場合も例に漏れず、彼女は自由を手にするために立ち上がった女神だということが分かります。

またアメリカの象徴である“自由の女神像”のモデルでもあります。

抵抗の証である黒い帽子を被った少年。

力ある大人ではなく少年を描くことで、不平等に奮起する意志と尊い犠牲を表しています。

少年の奥にそびえ立つ建物は“ノートルダムの尖塔”です。

7月革命の際、塔に三色旗が掲げられたことから、自由とロマンの象徴として描かれています。

塔を拡大してよく見ると三色旗が掲げられていることも辛うじて確認できます。

人々の先頭をいく狩猟銃を持った人物は、その風貌からドラクロワ自身ではないかとも言われています。

また後ろに続く人々をわざとぼかしたように描いたことで、「まるで素人が描いたようだ。」と批判もされました。

これは導かれた民衆の“動き”を表しています。

また神や過去の偉人など登場人物をはっきり描く傾向にある“古典主義”とは逆に、今この世界で起こっていることを描く“ロマン主義”を表現したものです。

この倒れている人物はホメロスの英雄ヘクトルです。

トロイア戦争においてトロイア軍の総大将を務め軍の中で最も強い人物です。

弟パリスがヘレネを誘拐したことで戦争になりますが、最後はアキレウスに敗北してしまいます。

その境遇から、平穏な日常を取り戻すために殉死した英雄とされています。

まとめ

いかがでしたでしょうか民衆を導く自由の女神。

ジェリコからはじまったロマン主義が、ドラクロワを経て大きく進歩したことを感じることができます。

この絵が公表された後、フランス政府が買い取ってルクセンブルク宮殿の玉座の間に飾ったり、政治的メッセージが強いことから屋根裏部屋に隠されたりと色々てんやわんやがありました。

時が経った1855年にはサロンに出品され、高い評価を得た後にはパリのルーヴル美術館に収蔵され現在に至ります。

多くの人の心を鼓舞した気高く美しい女神は、革命の世を生きた民衆を讃える象徴として今でも語り継がれることとなっています。

コメント