科学

科学 【研究】未知の酸素同位体²⁷O、²⁸Oを発見【要約】

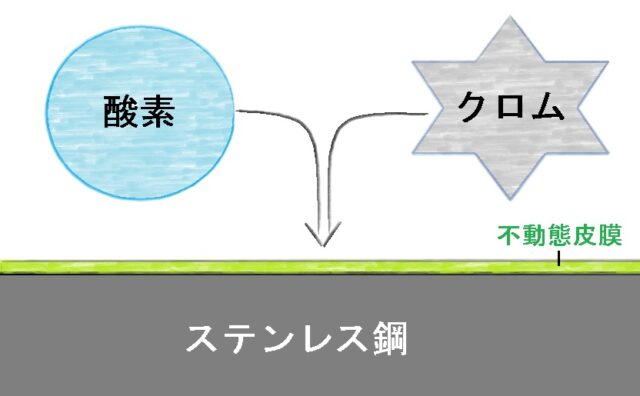

シェーレとプリーストリーらによって発見された酸素は、生物のエネルギー生産に欠かせない元素として有名です。 かつては猛毒として原始的な生命の命を奪ってきたこの元素は、光合成を行う細菌や藻類(シアノバクテリアなど)の生物が現れたことで大気...

科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学