この記事は、著書「絵と写真でわかる へぇ~!びっくり!日本史探検」を参考とした記事を書いていこうと思います。

教科書や資料集に載っているような日本史の史料から、絵や写真が取り上げられた背景などをまとめていきます。

史料から見える歴史の裏側を知ると、思わず「へ〜」と言いたくなる学びがあり、今の時代を生きるヒントが見つかるかもしれません。

今回取り上げるテーマは「狙撃される浜口首相」です。

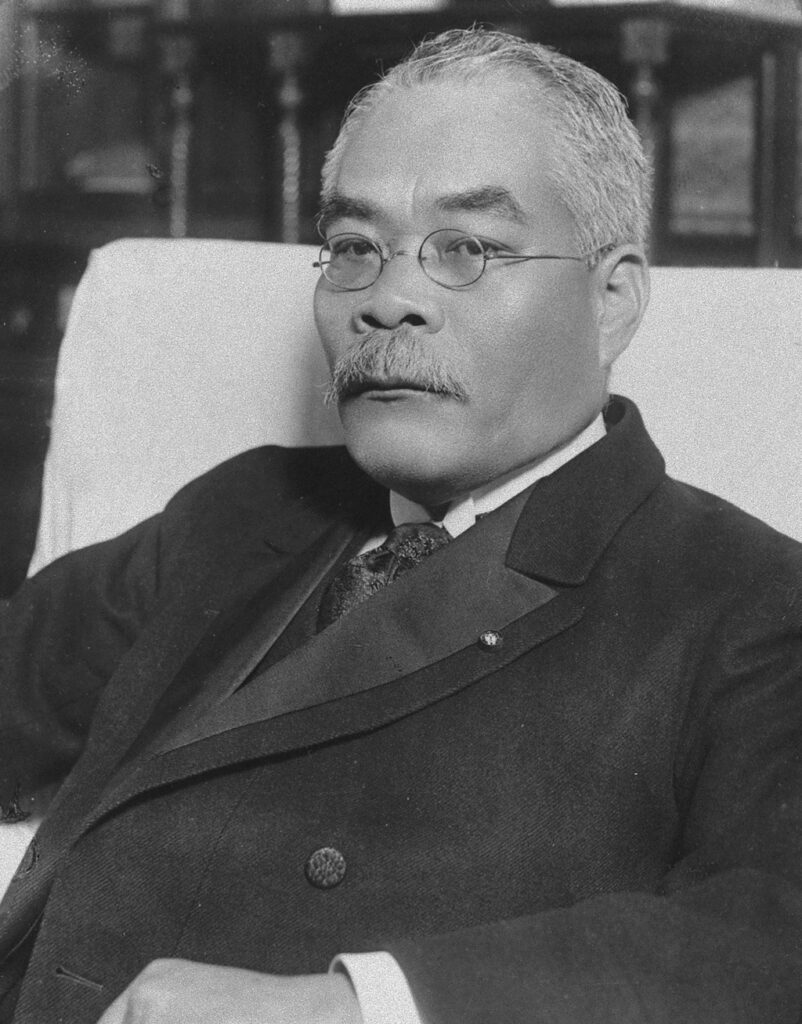

ライオン宰相浜口雄幸

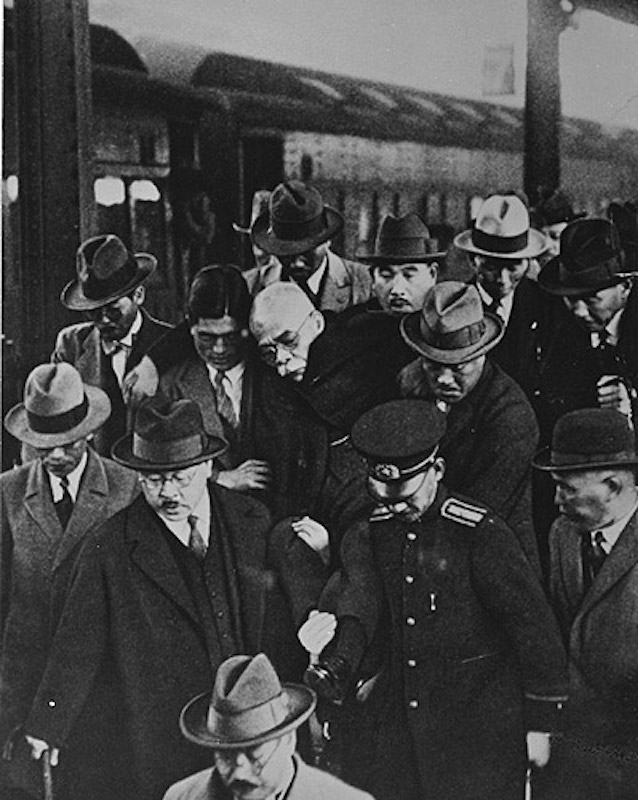

この写真は、東京駅構内においてピストルで撃たれ、測死の重傷を負った瞬間の浜口雄幸首相の姿をとらえた写真です。

現職の総理が銃撃に遭うというのは、安倍元首相が襲撃にあった事件が記憶に新しいかと思います。

伊藤博文や原敬など、権力者が暗殺されるという事件は日本史でも度々起こります。

こういった暗殺は、近代になるにつれて単独での犯行が多くなる傾向にあります。

上に挙げた者の他にも、立憲政友会発足時の実力者であった星亨(ほしとおる)や自由党の伊藤博文もそうです。

浜口への襲撃も単独犯によるものでした。

以下に事の背景をまとめていきます。

昭和四年(1929年)、立憲政友会の田中義一内閣が昭和天皇とのすれ違いをきっかけに総辞職。

その後、立憲民政党総裁の浜口雄幸に組閣の大命が下ました。

浜口は高知県の生まれで、第三高等中学校から東京帝国大学を経て大蔵省に入り、大蔵次官を務めたあとに政界に入った人物です。

「強く、正しく、明るき政治」を掲げて政治を行い、ライオン宰相とあだ名されていましたが、その名は三高時代からつけられていたと言われています。

ギラついた鋭い目つきにガタイの良い風貌、熟考して正しいと思えば断固それを実行する豪胆な精神の持ち主だったことから、そのような二つ名がついたそうです。

浜口が組閣が行われた当時の日本は、十年前に大戦景気が終わりを告げて以降、戦後恐慌、関東大震災、金融恐慌と長年の不景気が続いていました。

これに浜口は、元日本銀行総裁の井上準之助を大蔵大臣に任命し、打開の策として金本位制への復帰を断行します。

前一次世界大戦前、先進国は自国の通貨を金と交換することで信用を保っていました。

戦争が始まると各国は、経済の混乱を防ぐためにこの制度を停止。

日本も右ならえで金本位制を停止しました。

戦後になると、先進国は次々と金本位制を復活させましたが、日本は長期的な不況のせいで金の解禁ができないでいました。

金と円が連動することで円の価値が高くなってしまう(円高になってしまう)ことを危惧していたのです。

円高は輸出に不利であり、結果として輸出企業の倒産や失業者の増大を招くことになります。

しかし浜口は、それでもかまわないと考えていました。

ダメな企業をつぶして産業界の合理化を進め、日本企業の国際競争力を強化しようとしたのである。

こうして昭和五年(1930年)一月、浜口内閣は金輸出解禁を断行したのです。

横暴とも取れる浜口のやり方でしたが、「強く、正しく、明るき政治」を信念としていた彼は、陰謀や買収、干渉や切り崩しという手段を嫌い、真正面から堂々と政治を行う姿は国民の信頼を得るものでもありました。

銃撃される浜口首相

こうした政治姿勢により、党内や国民のみならず、昭和天皇をはじめ宮中からの信頼も厚いものでした。

そんな中、昭和五年(1930年) 十一月十四日朝、浜口が東京駅で狙撃されたというニュースが報道されました。

中国地方で挙行される予定だった陸軍特別大演習を参観するため、列車に乗ろうとしたところをホームで撃たれたのです。

襲撃当時の様子は、駅長室から六両目の一等車に向かう浜口が、五両目まで歩を進めたときに歩みを止め、両手で腹部を押さえ、そのまま崩れ落ちかけたとされています。

犯人は愛国社という右翼団体に所属する佐郷屋留雄(23歳)という人物で、その場でただちに取り押さえられました。

浜口は即死は免れたものの、発射された弾丸がへその下3センチのところから侵入、内臓を六ヵ所傷つけて体内深くに留まり、傷口からの出血が激しいものでした。

しかし、「男子の本懐だ」と豪語しながら漢詩を吟じるほど意識がはっきりしていましたが、部屋のソファーに横たわってしばらくすると、急速に衰弱していきました。

知らせを受けた妻の夏子や兄弟が駆けつけ、浜口の衰弱がひどくなったころに、医師(塩田広重)がやってきました。

塩田は当時まだ珍しかった輸血を日本で初めて行なった医師で、今度の出血多量の浜口に対しても200ccの輸血を行いました。

これで持ち直した浜口はそのまま帝大病院へ運び込まれ、緊急手術が行われました。

部分麻酔にて処置された浜口は、術中も意識は明瞭で、「右のほうはどうですか」「もう手術は終わりましたか」など、たびたび塩田(執刀医)に話しかけたといいます。

手術も成功し、浜口のその後の経過は順調でした。

政治面では、首相代理として対英米協調外交で有名な外務大臣の幣原喜重郎が任命され、病床で浜口と打ち合わせをしながら日本の舵取りを行なっていました。

その年の大晦日には記者たちを病室に招き入れ、元気な姿を写真に撮らせました。

それが公になると、浜口のもとには国民から見舞い品や寺社の御札、回復を祈る手紙が山のように届くようになり、年が明けた翌年の一月末に退院するまでになります。

官邸でリハビリに励んでいましたが、 野党の立憲政友会が首相の登院を強く求めるようになったため、議会への登壇を約束しました。

しかしこの頃、体調を崩してしまいます。

家族は浜口の登院を止めるよう説得しましたが、浜口は「政治家は嘘を言ったり、言い抜けしたりするものではない。登院すると言明した以上、生命を賭しても登院せねばならぬ。世人が政治家の言を疑うようになっては政治は行われない。『浜口は東京駅で死んだ』と思えば、何の未練もないではないか」と述べ言うことを聞きませんでした。

宣言通りに登壇した浜口が一言挨拶すると、割れんばかりの拍手が起こりました。

政敵で立憲政友会総裁の犬養毅も続けて登壇し、浜口に対して回復までの経過をねぎらいました。

さて、浜口が行なった金解禁は政策として正しいものでしたが、この頃世界恐慌とあいまって、日本も空前の不況に陥いります。(昭和恐慌)

早急な経済の立て直しを迫られた浜口は、無理して何度も議会に出席したため体調が急速に悪化。

4月4日に再手術を行うも、政治面では首相の職責が果たせないということで、13日に辞職をしました。

そしてそれから4ヵ月後の昭和六年(1932年)8月26日、浜口雄幸は放線菌による腹膜炎のため、62歳の生涯に幕を下ろしました。

嘘をつかず信念を持ち、命を賭して政治を行なったライオン宰相。

もし彼が生きて昭和恐慌を乗り切っていたら、日本経済はもっと違うものになっていたかもしれませんね。

コメント