この記事は、著書「絵と写真でわかる へぇ~!びっくり!日本史探検」を参考とした記事を書いていこうと思います。

教科書や資料集に載っているような日本史の史料から、絵や写真が取り上げられた背景などをまとめていきます。

史料から見える歴史の裏側を知ると、思わず「へ〜」と言いたくなる学びがあり、今の時代を生きるヒントが見つかるかもしれません。

今回取り上げるテーマは「特別な二円紙幣」です。

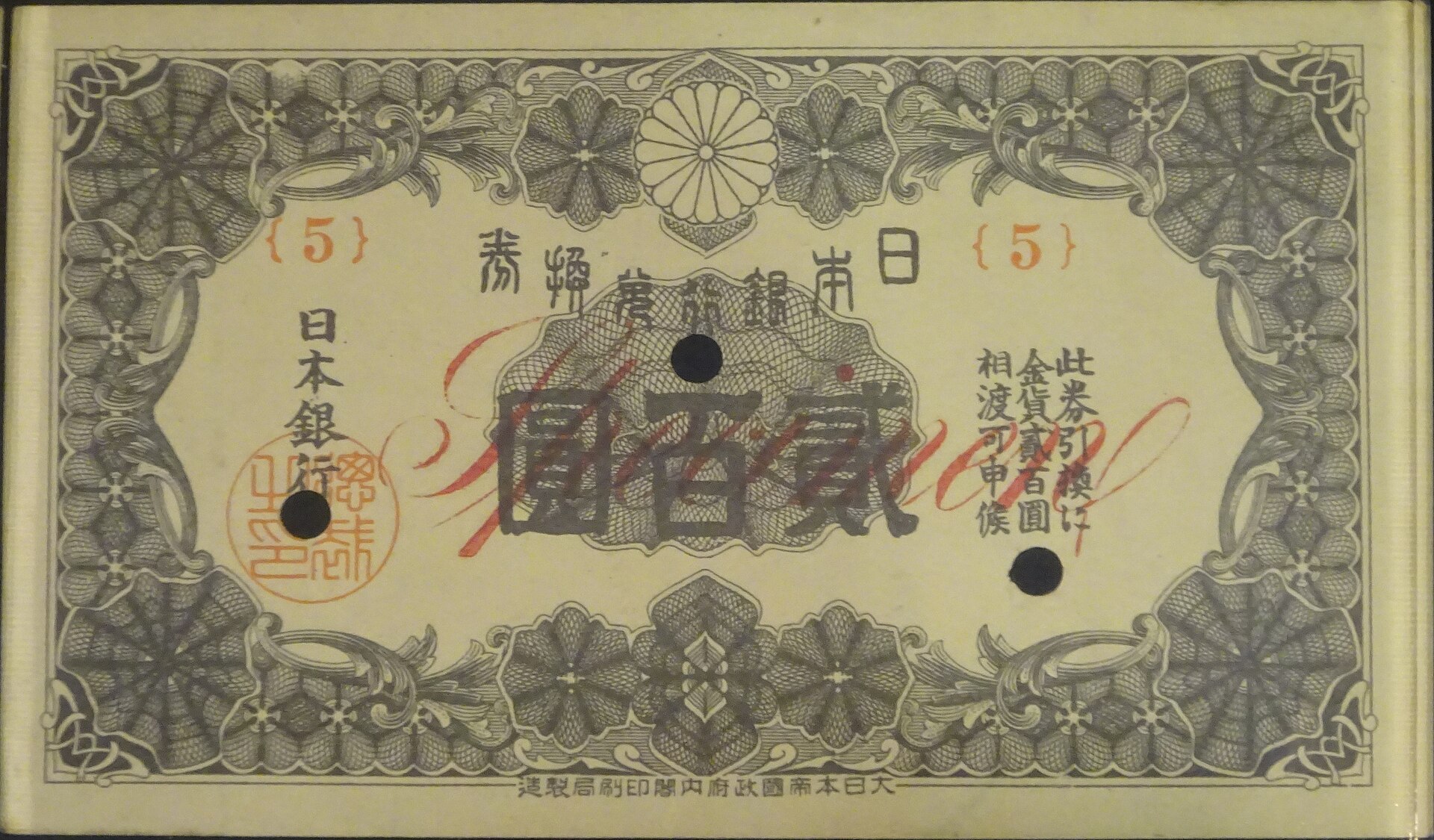

日本銀行兌換券 乙二百円札

この写真に写っているお札は、昭和二年(1927年)に発行された二百円札です。

パッと見は昔使われていた普通のお札のように見えますが、裏面はこのように白紙になっています。

これは偽札でも印刷のミスでもなく、政府が発行していた正真正銘の紙幣です。

そして、日本史上の一大金融危機を物語る紙幣でもあります。

その原因は、時の大蔵(現在の財務省)大臣片岡直温の失言にありました。

第一次世界大戰が始まると、日本企業の輸出が急増して大戦景気(1915~1920年)と呼ばれる空前の好景気が訪れました。

造船業などの重工業をはじめ、次々と新しい企業が生まれ、銀行も気前よく金を貸し出していきました。

しかし、戦争が終わると途端に輸出が減少し、戦後恐慌と呼ばれる不景気に陥ることになります。

さらに大正十二年(1923年)には首都圏が関東大震災に見舞われ、銀行や企業も大損害を受け、 21億円近い手形の流通や決済が困難になりました。

この不良手形(震災手形)を処理するため、政府は支払猶予令を出したり、損失補填を行なったりと対処しました。

4年が経った昭和二年(1927年)でも、整理が進まぬ巨額の震災手形が残っており、それを多く所有する銀行は、いつ倒産してもおかしくない不安定な状況でした。

そこで当時の若槻内閣は、第五十二議会において震災手形の処理をめぐる二つの法案を提出。

同年3月4日に衆議院を通過し、貴族院の審議に回されました。

同月14日、片岡率いる大蔵省は衆議院予算委員会で、法案に関する説明を要求されました。

説明の場にて片岡は、「今日正午頃におい て、東京渡辺銀行が倒頭破綻いたしました。 これもまことに遺憾千万にぞんじます」とうっかり言ってしまったのです。

片岡は、事前に東京渡辺銀行の破綻を知らされていました。

同行の役員が「破綻しそうなので助けてほしい」と大蔵省に相談に来たためです。

しかし大蔵省に頼みを断られた東京渡辺銀行は、自助努力で持ち直して営業を続けていました。

実際は破綻などしていなかったのです。

ところが、この片岡大蔵大臣のこの早とちりに近いような発言は、翌日の新聞で取り上げられ広く世間に伝わってしまいます。

すでに銀行の経営不振は社会問題になっていたため、国民は「自分のメインバンクがつぶれるかもしれない」と恐れ、ただちに預金を引き出そうと銀行に殺到しました。

これに加え、財閥系の大手銀行が危機感を抱き、一時的に融通していた資金を中小銀行から引き揚げ始めます。

この結果、東京渡辺銀行をはじめ六行の中小銀行が休業に遠い込まれてしまいます。

そんな中、同月23日に貴族院で震災手形処理をめぐる二法案が成立したことで、この騒動は収束に向かいましたが、翌月すぐに第二波がやって来ます。

次なる金融不安は、昭和二年(1927年)4月1日、台湾銀行が経営危機にあることが明るみに出たことによって引き起こされました。

台湾銀行は、植民地関連の企業に融資する大手銀行でした。

経営悪化の原因は、鈴木商店に融資した資金の回収が困難になったことにあった。

鈴木商店は前回記事でも紹介した、大戦景気で財閥にまで匹敵するまでに成長した企業です。

もともと樟脳(無煙火薬や医薬品などに用いられるクスノキ由来の結晶)を扱う貿易商社でしたが、大戦景気の波に乗って多角経営に成功し大躍進を果たしていました。

しかし、戦後恐慌によって業績が急激に悪化。

台湾銀行が鈴木商店に貸していた額は3億5,000万円で、これは台湾銀行全体における総貸出額 7億円のうち、半分にのぼる額でした。

このため台湾銀行は、鈴木商店に対して新規の貸し出しを停止。

これにより鈴木商店は営業を継続できなくなり破綻し、同社と関係の深い台湾銀行をはじめ、多くの銀行の存続も危ぶまれます。

これを知った国民は不安に陥り、再び取り付け騒ぎとなります。

その結果、華族出資の堅実な第15銀行をはじめ、30以上の銀行が倒産や休業に追い込まれてしまった。

若槻内閣は、天皇による緊急的な命合(勅令)をもってこの混乱を収束させようとしましたが、枢密院は内閣の要請を拒絶。

金融恐慌を収拾できなくなった若槻内閣は、総辞職に追い込まれました。

枢密院が内閣の要請を断った理由は、英米や中国に妥協的な若槻内閣の協調外交に不満を持っていたと言われています。

保守派だった枢密院はこの機に乗じて、外国に有利な政策を行う若槻内閣倒してしまおうとしたのです。

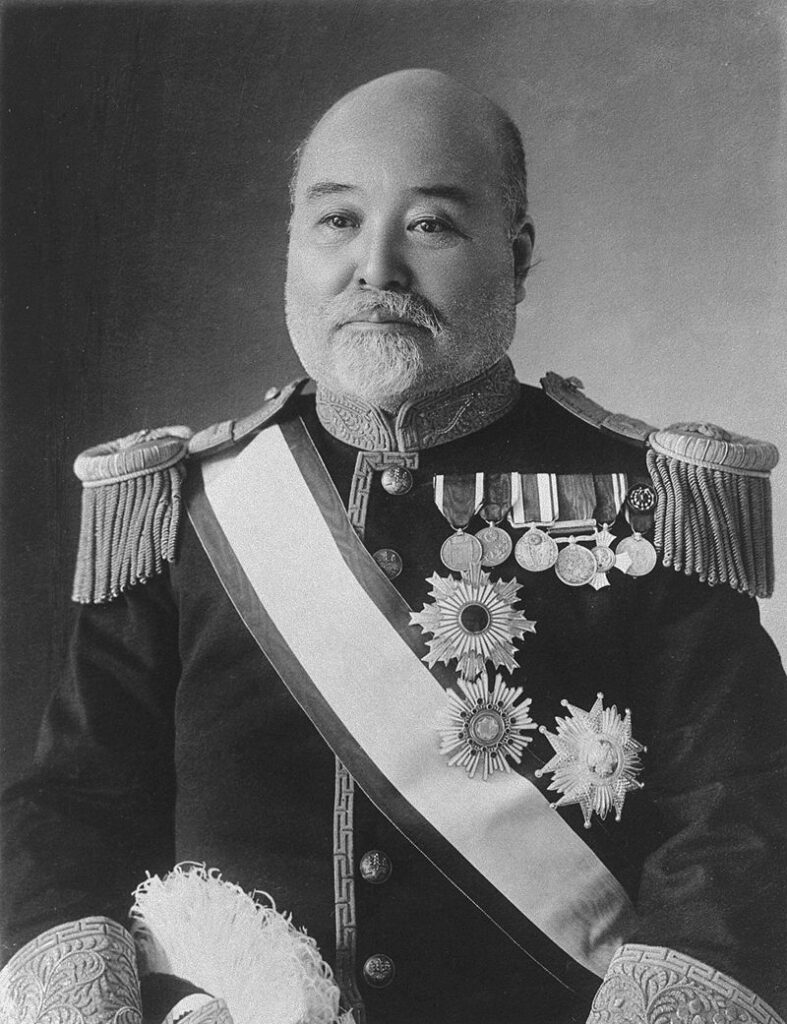

若槻に代わって内閣を組織したのは、野党だった立憲政友会の総裁田中義一でした。

高橋是清による「裏白」

長州出身の田中は陸軍閥のリーダーで、枢密院などの閥族は彼に強硬外交に転換することを期待していました。

田中首相は、高橋是清元首相を大蔵大臣に任命しました。

高橋が抜擢された理由は、日銀総裁や大蔵大臣を何度も務め、財政界に強いつながりと影響力があったからです。

国家の緊急事態と考えた高橋はこの依頼を引き受け、大蔵相二入るとすぐに緊急勅令による3週間の支払猶予令を発しました。

さらに高橋は、銀行に対して二日間の一斉休業を指示。

日曜日を含めたわずか3日の間で、日銀に裏面の無い二百円札を500万枚刷らせました。

これが冒頭に紹介した「日本銀行兌換券 乙二百円札(通称“裏白”)」です。

緊急猶予令と五〇〇円以上の払い戻しが制限されたこと、そして銀行の窓口に札束が積み上げられたことで預金者は安心し、取り付け騒ぎは急速に沈静化していきました。

ことの発端となった台湾銀行は、救済するための法律が成立したことで安定化を迎え、高橋是清はこれら自体の収束を見届けると、すぐさま大蔵相から身を退きました。

ちなみにこの二百円札は、昭和二十一年(1946年 )に通用停止となるまで使われました。

コメント