【前回記事】

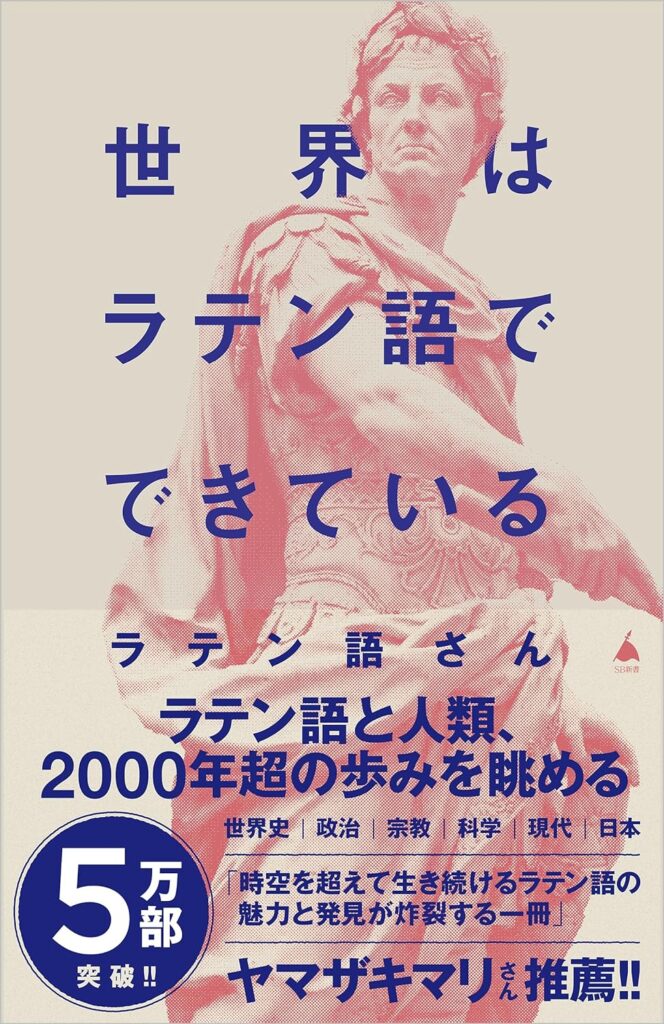

この記事は、書籍「世界はラテン語でできている」を読んで興味深かった内容について抜粋して紹介する記事です。

この本は、古代ローマから用いられてきた言語が現代にどのように残っているのかについて書かれています。

政治、宗教、科学だけでなく、美術やゲームなど幅いジャンルに浸透している言葉について知ることで、世の中の解像度が上がって世界が少し楽しくなるかもしれません。

今回のテーマは、“チャペルの語源と聖マルティヌス”についてです。

チャペルの語源と聖マルティヌス

〜引用&要約〜

前回記事にて、クリスマスとラテン語の関係についてまとめ、クリスマスソングに使われている言葉を、聖書内のフレーズと一緒に解き明かしました。

本記事も日本に馴染んだキリスト教圏の習慣“チャペルでの結婚式”です。

“chapel(チャペル)”は英語で「礼拝堂」という意味です。

ちなみにchapelという英単語には「印刷工組合」という意味もありますが、これはイングランドで初めて活版印刷を行ったウィリアム・キャクストンがウエストミンスター寺院付近の礼拝堂で仕事を始めたことに由来します。

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

このchapel という言葉の語源をみてみると、ラテン語の“cappella(礼拝堂)”にたどりつきます。

このcappellaは元々「小さなマント」という意味で、“cappa(外套)”に、小さいことを示す指小辞がついたものです。

この意味の変化には、トゥールのマルティヌスという聖人が関わっています。

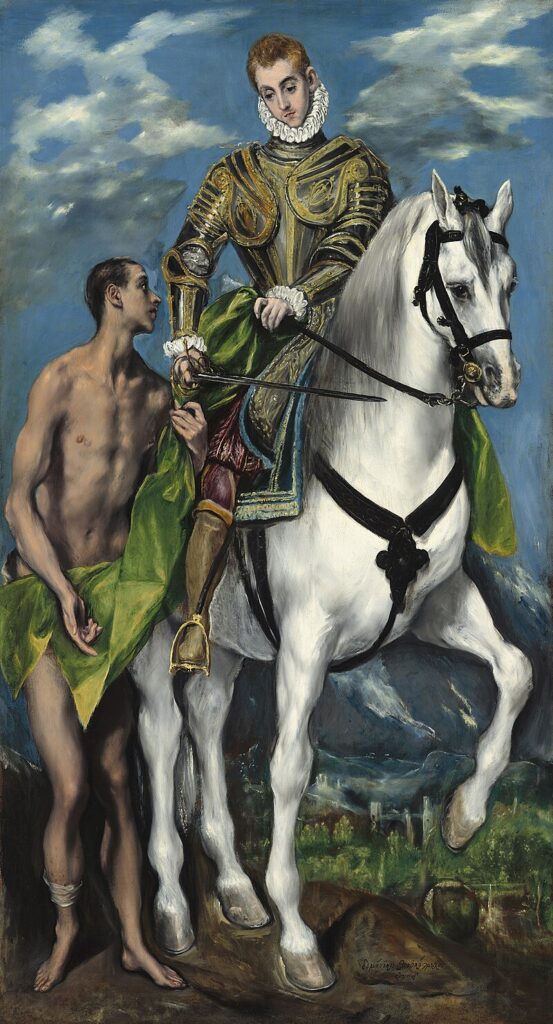

El Greco (Domenikos Theotokopoulos) (Greek, 1541 – 1614 ), Saint Martin and the Beggar, 1597/1599, oil on canvas with wooden strip added at bottom, Widener Collection

マルティヌスは4世紀ごろに活躍した聖人で、殉教せずに聖人となった初の人物とされています。

同じ時代の作家が伝えるところによると、 困っている人を助けることを常としていた彼はある日、フランス北部の都市アミアンにいた際、一人の物乞いと出会います。

その物乞いは何も身に着けておらず、 道行く人に着るものをねだっていました。

季節は冬のど真ん中、しかもその年は多くの人が亡くなるほどの厳しい寒さが襲った年でした。

マルティヌス自身も外套を一枚羽織っているだけで、 他人に服をあげられるような身なりではありませんでした。

もちろん他の通行人たちもその物乞いに服をあげる様子はなく、自分が与えなければならないと思ったマルティヌスは携えていた剣で外套を切り、半分をその物乞いに与えました。

結果的にみすぼらしい身なりになったマルティヌスは、道行く人の笑い者になってしまいました。

その夜、彼は夢の中で、半分だけの外套を身に纏ったイエス・キリストを見ます。

キリストが身につけていた外套は昼間に乞食に与えたものでした。

そしてイエスは大勢の天使たちに向けて「マルティヌスは、この服を私に着せてくれたのだ」と告げました。

それまで彼はキリスト教徒ではありませんでしたが、この夢の出来事を機にキリスト教の洗礼を受けることにしました。

こういった経緯から彼の着ていた外套は大変に珍重され、それを保存していた建物も “cappella”と呼ばれるようになりました。

時代を経るにつれてcappellaの指す範囲が広くなり、「礼拝堂」という意味も指すようになりました。

これが英語のchapelの語源になっています。

また、伴奏を伴わない曲を指す「アカペラ」もchapelと 同じ語源を持ちます。

まず「アカペラ」は、「a cappella(教会風の)」という意味のイタリア語です。

なぜ教会の歌が「無伴奏」と結びつけられたかというと、 ロマン派時代の人々が中世の教会音楽は無伴奏だったと想像したからです。

実際は、15世紀や16世紀の宗教的合唱曲で も楽器を伴うこともありましたが、当時の人の印象によって伴奏がないものと考えられたことが言葉の成り立ちとなっているのです。

〜引用&要約ここまで〜

チャペルと外套という似ても似つかない言葉には、共通する語源があったのですね!

聖マルティヌスの話などキリスト教と関わりのある言葉だということが分かりました。

この話にちなむと、ラテン語のcappa(外套)がポルトガル語でcape(ケープ=外套、雨具の一つ)として伝わると、やがて日本にも外来語として「カッパ」という言葉で知られるようになります。

これが日本における“雨合羽(あまがっぱ)”の由来にもなっています。

外来語を経て漢字にまで浸透した言葉だったのですね。

コメント