【前回記事】

この記事は、著書“心理学をつくった実験30”を参考に、”パヴロフの犬”や”ミルグラム服従実験”など心理学の基礎となった実験について紹介します。

「あの心理学はこういった実験がもとになっているんだ!」という面白さや、実験を通して新たな知見を見つけてもらえるようまとめていこうと思います。

今回のテーマは、“レスコーラの犬”です。

レスコーラの犬

【本書より引用(要約)】

ロバート・A・レスコーラ(1940~2020年)

前回のテーマだったボボドールの実験にて、刺激と反応の間に“認知”が介在する余地があることが明らかになりました。

アメリカの心理学者ロバート・レスコーラはこの認知という観点から、パヴロフの犬(古典的条件づけ)を見直すある実験を行いました。

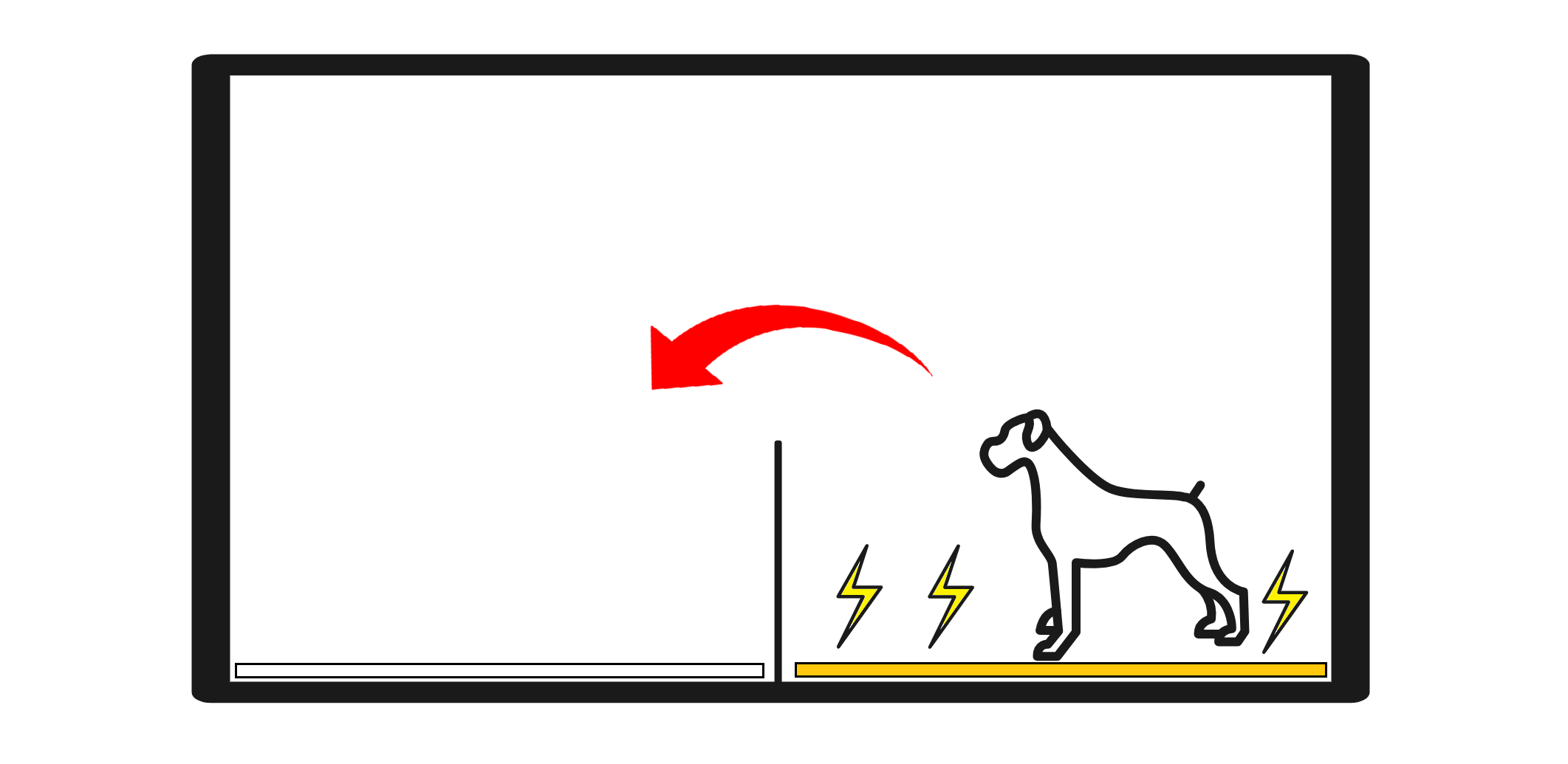

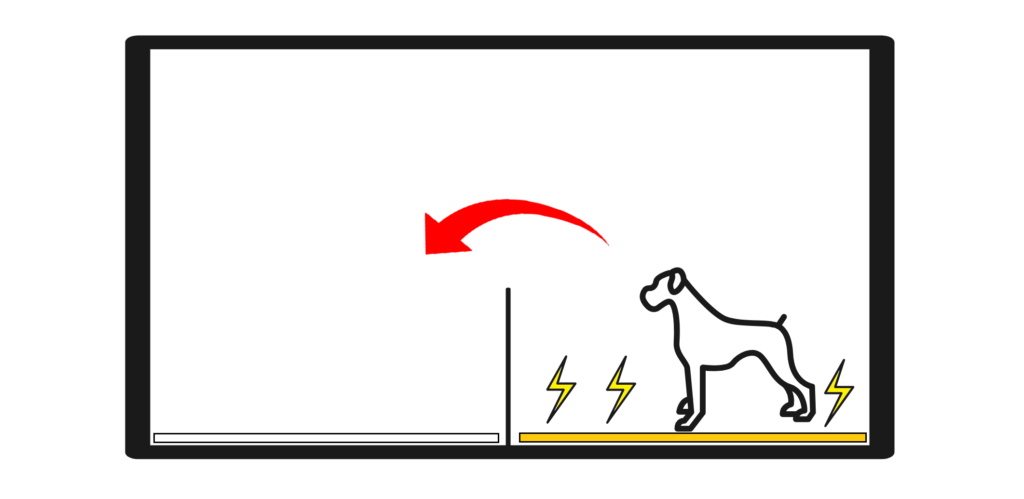

実験では、対象となった18匹の犬をシャトルボックスという実験装置に入れて行われました。

装置は左右二つの部屋からなり、犬はどちらかの部屋に入れられます。

ここから実験は三段階に別れます。

【①一定時間毎に電気ショックを与える】

実験イメージ

しばらくすると、部屋の床に電気ショックが与えられ、犬は痛みと恐怖に耐え切れず暴れだします。

犬がとれる行動は、柵を乗り越え電気が流れていない隣の部屋に逃げることです。

しばらくすると、逃げた先の部屋でも床に電気が流されます。

今度も犬は、柵を乗り越え元いた部屋に戻れば、電気ショックから逃れることができます。

この電気ショックを与える感覚を10秒に設定します。

すると犬は、10秒より少し前、7、8秒くらいになるとソワソワし、電気ショックを予期して隣の部屋に移ることを学習します。

ここまでが実験の第一段階です。

【②パターン化された音の信号と電気ショックを与える】

第二段階は、18匹の犬は6匹ずつの三グループに分けられます。

ここで用いた実験装置は一つの部屋からなるもので、電気ショックが来ても隣の部屋に逃げることはできません。

【一つ目のグループ】

まず一つ目のグループ(ランダム条件)は、24回の電気ショックが与えられました。

そして、電気ショックが与えられている間、5秒間の400ヘルツの信号を聞かされました。

信号は合計で24回、電気ショックとは関係なくランダムな間隔で与えられました。

このグループに与えた電気ショックと信号音の間隔は記録され、二つ目のグループと三つ目のグループで利用されます。

電気ショックは、音が鳴ってから30秒以内に与えられるパターンと、30秒を経過してから与えられるパターンのものがランダムに配置されています。

【二つ目のグループ】

二つ目のグループ(正の予測条件)では、信号音は一つ目のグループと同じように提示されました。

ただし、電気ショックについては、信号が提示されてから30秒以内のタイミングのみのものが与えられました。

つまり、信号音が鳴ってから30秒以内に電気ショックが来る可能性があることを学習させます。

30秒以内に電気ショックが来ない可能性もありますが、確率を予測させるきっかけになります。

【三つ目のグループ】

三つ目のグループ(負の予測条件)でも、信号音は一つ目のグループと同じように提示されました。

しかし、今度は電気ショックのタイミングが二つ目のグループと逆の設定になっており、信号音が鳴ってから30秒以内は電気ショックが来ず、30秒を経過した後に与えられるもののみが選択されます。

つまり、このグループの場合、信号が鳴ってから30秒間は電気ショックが来ないので安心できます。

ここまで学習した後、最終段階に入ります。

【③回避反応を確かめる】

最後の段階は、犬を再びシャトルボックスに入れ、信号音を聞かせます。

そのとき犬が、隣の部屋に逃げようとする頻度を確認しました。

その結果、第二グループ(正の予測条件)が最も多く回避行動を取りました。

第一グループ(ランダム条件)は、特に反応頻度が増えたり減ったりすることはありませんでした。

第三グループ(負の予測条件)は、逃げようとする反応がかなり低下しました。

この結果を見てどのように感じられたでしょうか。

正の予測条件、負の予測条件ともに、信号は電気ショックがくることを一定の確率で予測させるはずのものでした。

しかし、第二グループは信号が鳴ると回避行動を頻繁にとり、第三グループは信号が鳴ることによる回避行動が減ったのです。

「信号に対して反応が変わることは当たり前だろう」と感じた人も多いと思います。

しかし、この実験は発表された当時、大きな注目を浴びました。

当時はこのような条件付けの解釈に、確率という考え方をすることはなかったからです。

ここでもう一度、パヴロフの犬の実験を思い出してみましょう。

パヴロフの実験では、メトロノームの音がしてしばらくすると餌が出てきます。

これを繰り返しているうちに、メトロノーム音だけで思わず餌が出てくるように思わせる……。

メトロノーム音という、本来餌とは全く関係のない刺激を餌と結びつけることによって条件づけを成立させています。

この二つはどうやって結びついたのでしょうか。

それは、メトロノーム音のすぐ後に餌を出すという時間的な接近状況を作ることによるものです。

当時、パヴロフの条件づけのようなタイプは、二つの刺激が接近して提示される状況が作り出されることで成立すると考えられていました。

今回取り上げているレスコーラの実験でいうと、第二グループ(正の予測条件)で試した、信号が鳴ると30秒以内に電気ショックが来る状況に相当します。

信号と電気ショックがランダムで与えられた第一グループでも、同様に刺激の近接による状況は作られています。

しかし、回避行動が増えるといった結果は見られませんでした。

これらの結果は、正の予測条件の犬が「音が鳴ったときに電気ショックが来る確率は、音が鳴ったときに電気ショックが来ない確率よりはるかに高いから音が鳴ったら要警戒だ」と確率を計算していることを示唆するものでした。

“動物が確率から結果を予測し、それに応じた反応をする”という認知プロセスがあることは当時はほとんど考えられていなかったことなのです。

認知から記憶へ

こういった研究によって、1960年代になると行動主義的な学習や条件づけに限界が見え、“認知”というプロセスが重要視されるようになってきました。

しかし、認知についてもさらに研究が進むことになります。

認知するためには刺激を理解し、記憶する必要があります。

さらにその記憶を元に、将来の見通しを立てるという一連の認知プロセスが必要であることが主張されるようになってきました。

学習の研究は次第に、記憶の仕組みへと移り変わっていくことになります。

次回からは、そんな認知と記憶をテーマとして本書からまとめていきます。

コメント