【前回記事】

この記事は、著書“心理学をつくった実験30”を参考に、”パヴロフの犬”や”ミルグラム服従実験”など心理学の基礎となった実験について紹介します。

「あの心理学はこういった実験がもとになっているんだ!」という面白さや、実験を通して新たな知見を見つけてもらえるようまとめていこうと思います。

今回のテーマは、“ネズミの潜在学習実験”です。

ネズミの潜在学習実験

【本書より引用(要約)】

エドワード・チェイス・トールマン(1886~1959年)

以前紹介した行動主義の心理学では、ある刺激を人間や動物に与えたとき、どのような行動が起こったか、つまり“刺激と反応の関係”が主な研究テーマでした。

そうすることで、どのような刺激を与えたときにどのような反応(行動)をするのかを予測できると考えたからです。

アメリカの心理学者エドワード・C・トールマンは、この刺激と反応に加えて、“心の動き”を反映させた方が適切だと考えました。

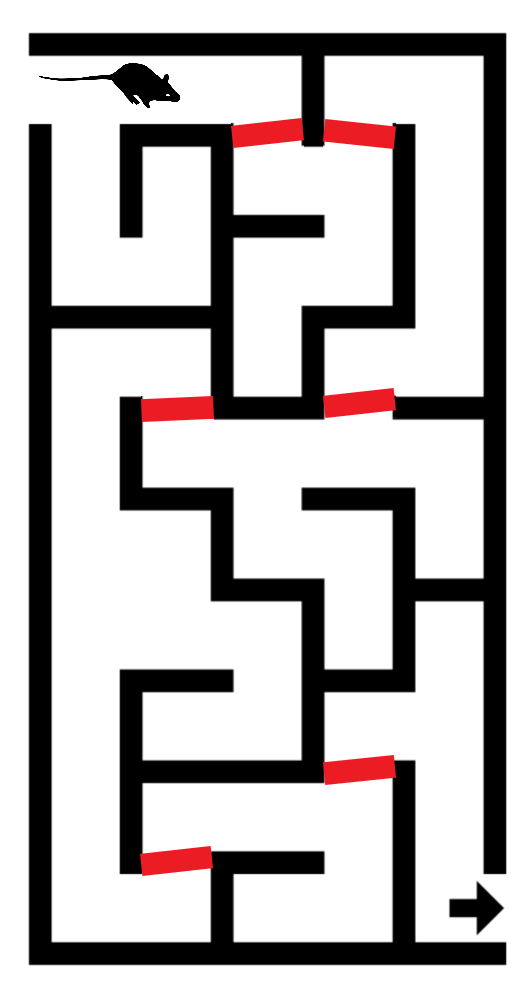

そこで考えられたのがネズミを使ったとある迷路の実験です。

当時、迷路の中にネズミを入れて行動を行動を研究する実験はさほど珍しいものではありませんでした。

実験は通常、出口に餌が置かれ、入り口に放たれたネズミは、いくつかのドアを通りながら餌に向かいます。

赤色のバーが扉

ネズミが通ったドアは逆には開かない仕組みになっており、ネズミは試行錯誤しながらいずれは餌にたどりつきます。

実験は17日に渡り、ネズミは1日1回ずつこの迷路に放たれます。

そして、何度もチャレンジさせられるうちに正しい道を覚えていき、ゴールにたどり着くまでその早さを計測します。

トールマンはこの実験にある条件を追加して観察しました。

彼はネズミを三つのグループに分けました。

①通常通り出口にエサが置かれたグループ

②出口にエサが置かれていないグループ

③最初の10日はエサを置かず、11日目以降は出口に餌が置かれたグループ

このグループ分けで予想されたのは、①の常に報酬があるグループが最終的に最も早くゴールするようになるだろうということです。

しかし、結果はその予測と違ったものでした。

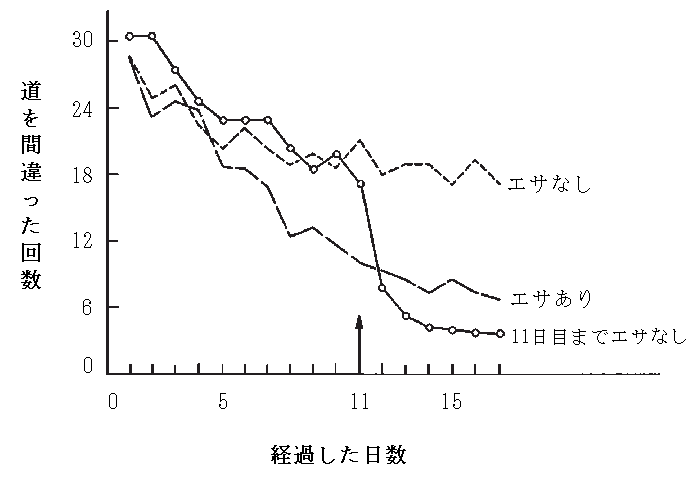

以下のグラフは、それぞれのグループのゴールまでたどり着く早さを表したものです。

Acquisition performance from Tolman and Honzik (1930). From Tolman EC (1948) Cognitive maps in rats and men. Psychol. Rev. 55: 189-208.から作成

エサを与えられたグループ①のネズミが徐々に学習している一方、エサが与えられていないグループ②のネズミはあまり学習していないことが分かります。

ここまでは大方予想がつく内容ですが、問題はグループ③のネズミです。

ゴールの報酬としてのエサが11日目以降に与えられたグループ③では、エサが与えられた途端に成績が上がっています。

その結果は、常にエサが与えられていたグループ①を凌ぐほどです。

これは一体どういうことなのでしょうか。

トールマンは、エサを与えられていないグループ②もグループ③も、実は学習していたと考えました。

しかしその学習は潜在的なもので、行動には反映されにくいです。

目的(エサを得ること)が与えられてようやく、学習したことが行動レベルで現れてきたのです。

このような、行動にならず頭の中でとどまっている学習のことを“潜在学習”と呼びます。

トールマンの実験が与えた影響

この実験結果は心理学に大きな反響を呼びました。

それまで行動主義が主張していた“刺激→反応”という目で見て確認可能な原則に、“心(頭)の影響”も仮定しなければならないからです。

心理学では通常、この心の部分を“認知”といい、この認知の仕組みや働きを研究する分野を認知心理学と呼ばれています。

トールマンの潜在学習の実験は1920年に実施されたものでしたが、現代心理学の領域となる概念をつくり上げていたのです。

この研究は後に、二つの流れに分かれて研究が進んでいきます。

一つは、人を対象とした学習の研究です。

動物において、認知が反応にこれだけ関係しているのであれば、複雑な思考回路を持つ人間であれば、この認知はさらに大きな影響があるだろうという仮定のもとで行われる研究です。

もう一つは、動物の条件づけの認知論的な研究です。

これは、トールマンの実験をさらに発展させ、ネズミなどの比較的認知プロセスが単純であろう動物を対象に、その仕組みをできるだけ精密に解き明かそうという研究です。

次回の記事では、その中の人間を対象とした認知実験の一つである“バンデューラの観察学習”を紹介します。

コメント