コーヒーは、世界中で最も人気のある飲み物の一つです。

その焙煎コーヒーには、数千種類もの生理活性化合物が含まれています。

これらの化合物の一部には、心血管系や中枢神経系への健康効果があると広く研究されていますが、消化器系や腸脳相関といった他の体のシステムに関しては比較的研究が進んでいません。

本記事では、コーヒーの抽出物や副産物、その成分が消化器粘膜(透過性、分泌、増殖に関与)、腸壁の運動機能を担う神経性および非神経性の構成要素、さらに腸脳相関に与える影響について解説します。

参考研究)

・Effects of Coffee and Its Components on the Gastrointestinal Tract and the Brain–Gut Axis(2020/12/29)

コーヒーの評価と消化器系への健康効果

近年、コーヒーの健康効果に関する評価は劇的に変化しました。

1991年には、WHOの国際がん研究機関(IARC)がコーヒーを「人に対して発がん性を持つ可能性がある(グループ 2B)」と分類しました。

しかし、2016年に行われた再評価の結果、発がん性の証拠は見つからず、「発がん性が分類不能(グループ3)」に変更されました。

それどころか、大腸がんや前立腺がん、肝臓がんなどいくつかのがんのリスクを低下させる可能性があるとされています。

さらに、コーヒーには次のような健康効果が認められています。

• 心血管疾患: コーヒーに含まれるカフェインは血圧を一時的に上昇させるものの、コーヒー摂取は高血圧のリスクを低下させ、心臓発作の発生率を減少させる可能性がある

• 代謝性疾患: 2型糖尿病やメタボリックシンドローム、腎臓結石、肝疾患のリスクを低下させる

• 神経変性疾患: パーキンソン病やアルツハイマー病のリスクを低下させる

これらの効果は、コーヒーに含まれる抗酸化物質や抗炎症物質などの生理活性化合物によるものと考えられています。

コーヒーの成分と焙煎プロセス

コーヒー豆の化学成分は、焙煎プロセスによって大きく変化します。

この過程で「メイラード反応」が起こり、クロロゲン酸(CGA)などの抗酸化物質の一部が減少しますが、代わりにメラノイジンのような新しい抗酸化化合物が生成されます。

これらの成分は、焙煎コーヒー豆の茶褐色や抗酸化能力の向上に寄与します。

ただし、焙煎過程ではアクリルアミドのような新たな汚染物質も発生します。

これについては、焙煎条件の制御やアスパラギナーゼの使用などで低減できるとされています。

抽出方法による成分の違い

コーヒーの抽出方法は、最終的なコーヒーの生化学的な組成に大きく影響を与えます。

抽出は、焙煎されたコーヒー粉が水を吸収し、溶解した成分が液体として分離される「固液抽出」とも呼ばれます。

この過程には、以下のような多くの要素が関係します。

• コーヒー粉の粒子サイズ

• 抽出時間

• 圧力

• フィルターの種類

• 水温

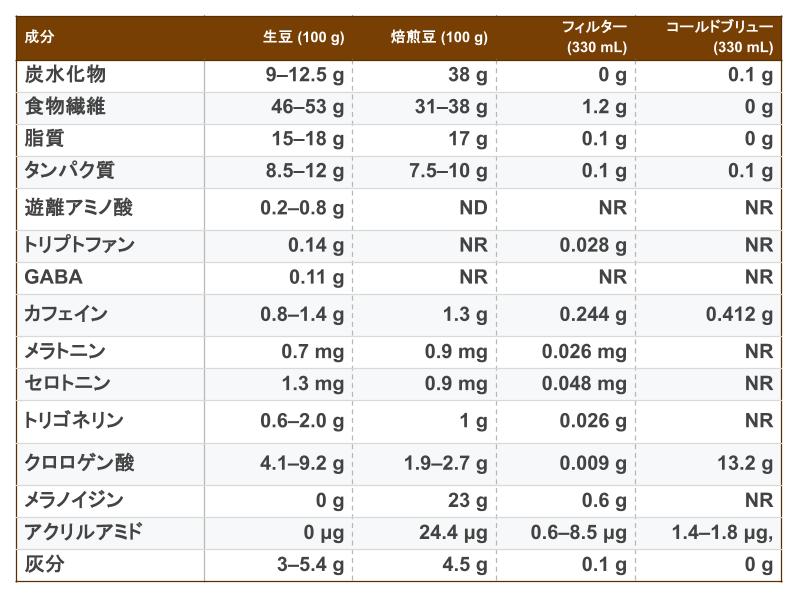

以下の表は研究で比較されたコーヒー(アラビカ)の抽出方法の違いと、そこから得られた化学物質をまとめたものです。

近年、特に注目されているのが「コールドブリューコーヒー(水出し)」です。

この飲み物は、常温または冷水を使用し、最大24時間かけて抽出されます。

最近の研究では、ホットブリュー(熱湯抽出)とコールドブリューの間に、抗酸化能の差異があることも示されています。

ただし、コールドブリューでは、メイラード反応に由来するメラノイジンの特性については十分に解明されていません。

水温の違いが分子の溶解性に影響を与えるため、これらの成分の詳細な化学的特性を明らかにするためのさらなる研究が必要です。

消化器系に対するコーヒーの作用

どの抽出方法であれ、コーヒーやその成分は体内に多様な影響を及ぼします。

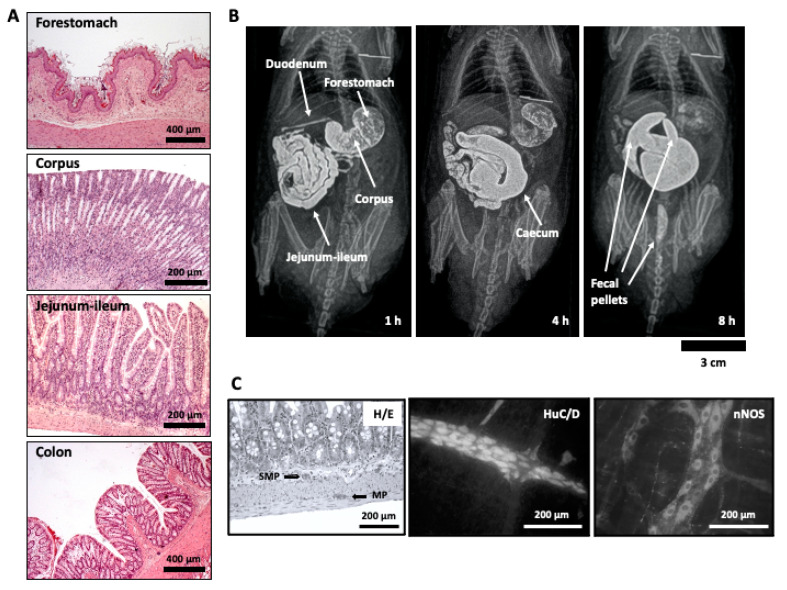

消化器系は、コーヒーの成分と接触する重要なシステムであり、各所で化学成分による作用が観察されます。

• 粘膜への影響: 粘膜の透過性や分泌機能に影響を及ぼし、抗炎症作用や抗酸化作用

• 筋肉層への影響: 腸の運動機能を促進し、消化の補助

• 神経系への影響: 腸壁の固有神経叢に作用することによる腸管運動の調節

コーヒーに含まれる抗酸化物質や抗炎症成分は、粘膜保護や腸内環境の改善に寄与する可能性があります。

特に、消化管がんや炎症性疾患に対して影響を及ぼす可能性があり、追加の研究による証拠の発見が求められています。

試験管内(In Vitro)での実験

1980年代以降、コーヒーやその誘導体が発がん性を持つかどうかについて多くの研究が行われました。

これらの研究では、コーヒーのさまざまな調製方法において、過酸化水素(H₂O₂)などの有害な化合物が生成される可能性が示唆されました。

しかし、これらの研究は細菌モデルで行われ、細菌はペルオキシソーム酵素(脂肪酸の酸化や活性酸素の除去に関わる酵素)を持っていないため、コーヒーの発がん性が人間にどのように適用されるかは不明です。

現状、コーヒー内でこれらの有害効果を引き起こす化合物は特定されていません。

また、コーヒーの抗炎症作用についても研究が行われ、特に「コーヒー・チャコール」(緑の乾燥コーヒー豆を焙煎し粉砕した炭状のもの)を使った実験では、腸細胞がバリア機能を強化が見られました。

この結果、インターロイキン(IL)6、IL-8、腫瘍壊死因子(TNF)、メチル化好中球走化因子1(MCP-1)、プロスタグランジンE2(PGE2)などの炎症性に関するタンパク質や化合物が抑制されることが分かりました。

ただし、この製剤にはコーヒーの多くの化合物が残っており、どの成分が特定の効果を引き起こしているかの特定は難しいです。

さらに、ヒト大腸腺癌細胞株(CaCo2細胞)を使った実験では、通常のコーヒー、フィルターコーヒー、カフェイン抜きコーヒー、インスタントコーヒーのいずれもがウリジン二リン酸(UDP)、グルクロン酸転送酵素(UGT1A)の転写を誘導し、間接的な抗酸化作用を示しました。

しかし、多様な化合物と生体の反応が相互に関係してあっているとされ、どの成分がこの効果を引き起こすのかは不明です。

カフェイン

カフェインはコーヒーの中で最も研究が進んでいる成分で、抗酸化作用を持つとされてきましたが、非常に高用量でその効果が確認されています。

人が通常摂取する量ではカフェインによる抗酸化活性は見られませんでしたが、カフェインの代謝物である1-メチルキサンチンと1-メチルウリック酸には抗酸化作用があり、これらはアスコルビン酸(ビタミンC)やウリック酸と同等の効果を持つことが分かっています

また、カフェインは腸内での抗炎症作用を示し、培養細胞に対する実験では、カフェインが炎症性サイトカインであるIL-8やプラスミノーゲン活性化因子阻害因子-1(PAI-1)の分泌を抑制し、脂肪細胞での脂質蓄積を減少させることが確認されました。

一方で、カフェインは同じ細胞であったとしても、その効果が異なることもみられました。

これは、細胞株、曝露時間、およびカフェイン濃度の違いによる可能性があります。

また、人におけるカフェインの過剰摂取は、めまい、不安、震え、不眠症、下痢などの症状が見られる報告もあります。

カフェインの感受性は人によって差があるため症状がない場合は神経質になる必要はありませんが、一日に400 mg(コーヒーをマグカップで約3杯程度)が目安とされています。

まとめ

・コーヒーは消化器系に抗酸化・抗炎症効果をもたらすが、具体的な作用メカニズムの解明が必要

・焙煎過程で生成されるメラノイジンなどが抗酸化能力を高めるが、同時に発生するアクリルアミドの管理も重要

・抽出方法(ホットブリューとコールドブリュー)により抗酸化能などの成分特性が変化するため、化学的特性の解明が今後の課題

・消化器系への作用には、粘膜保護、運動促進、神経調節が含まれるが、これらの具体的なメカニズムは未解明な部分が多い

・コーヒーの成分がどのようにがんの予防や治療に関与するのかを解明するためには、さらなる実験的な研究が必要

コメント